Se non può esistere buona architettura senza una buona committenza, soltanto una grande visione comune dell’architettura può avere in sé la forza di costruire ed educare un buon committente, la propria anima gemella. È vero, durante il concepimento dell’opera possono insorgere contrapposizioni dialettiche, sofferenze o insofferenze.

Soltanto la forza di una visione comune, però, sarà tale da vincere divergenze e contrasti, convogliando, come in un matrimonio, animi e finalità nell’unicum dell’opera di architettura. Il progetto, quindi, si alimenta dell’empatia che viene a costruirsi tra architetto e committente.

Richard J. Neutra, icona del Modernismo americano del secolo scorso, confidò alla moglie Dione che “era necessario per lui innamorarsi dei suoi clienti, costruire una sorta di leggenda intorno alla loro vita, che aveva poco a che fare con la realtà ma gli rendeva possibile trascorrere tante ore lavorando al progetto (…)”.

Nella società e nelle città americane del XX secolo la mission taylorista dell’efficienza modella l’audace plasticità dei loop cittadini, “dove tutto è movimento di gente impegnata a far funzionare la gigantesca macchina degli affari”.

In questi dinamici paesaggi urbani “l’edificio non interrompe il movimento della città, l’architettura non ferma e segrega, ma filtra e intensifica la vita”. (G. C. Argan)

Nuove concezioni e morfologie strutturali spostano la funzione portante dall’involucro alle strutture interne, liberando l’edificio in diafani diaframmi trasparenti scanditi dalla luce. Il nativo progresso americano, impegnato com’è nel porre le basi per una società autenticamente democratica, non ha nulla da nascondere, anzi va esaltato ed esibito come mito che tutti possono trasformare in realtà.

Ma dopo la snervante corsa agli affari la gente si ritira in eremi immersi nelle viscere della natura: ora è il paesaggio naturale, e non quello urbano, ad entrare nella realtà vitale, antidoto (o illusione) per ritrovare un rapporto salutare con il mondo. L’ambiente “viene ristrutturato dall’uomo per farne un luogo della vita (…). La natura è il materiale con cui gli uomini fabbricano spazio”.

Nel contatto diretto dell’individuo con la realtà risiede il principio stesso della democrazia, “nel senso proprio del dettato lincolniano: libertà è la possibilità riconosciuta a ogni individuo di definire in modo diretto e personale il proprio rapporto col mondo”. L’edificio “non dev’essere uno spazio dato e rigidamente suddiviso, che condiziona l’esistenza; dev’essere il tramite di un contatto con la realtà, in cui ciascuno realizza sé stesso”.

È la realtà naturale a dare forma all’edificio: distruzione della scatola e riduzione delle direttrici formali alla piegatura e intersezione di piani liberamente articolati, annullamento delle separazioni nette tra spazio interno ed esterno, raccordo dell’edificio all’ambiente naturale inteso come luogo determinato, struttura organica in grado di modellarne la forma.

Un sentire il luogo che rifiuta il naturalismo romantico e lo storicismo europei per riscoprire un sentimento topofilico di grazia giapponese, “segno di un’intesa intima, profonda, capillare tra uomo e natura, quasi di un sublimarsi della realtà nell’intelligenza e nell’opera umana”.

La contaminazione e traslitterazione tra i modi di vita d’Oriente e d’Occidente sono tra le grandi “necessità storiche” lasciateci in eredita dal secolo scorso.

“È proprio il carattere assolutamente aristocratico” e colto dell’architettura giapponese a iniziare gli apostoli della neofita democrazia americana al linguaggio della modernità. Dalla comunione intima con la natura, le sue materie e i suoi processi, deriva il principio fondamentale secondo cui la costruzione dev’essere naturale come una crescita.

Jst Harrisburg Production Engineering Center

In pieno XXI Secolo, una sempre più matura coscienza del mondo naturale sembra ricercare il punto di convergenza tra pragmatismo americano e intimismo giapponese in luoghi di ricerca e produzione improntati a un colto elementarismo. Tra questi il Jst Harrisburg Production Engineering Center (Hpec), nel cuore della Pennsylvania, voluto dal committente per esportare un senso di armonia giapponese nelle terre dei nativi americani.

È ormai passato circa un secolo da quando illuminati industriali diedero vita a spazi di lavoro (ville piuttosto che templi) improntati a una colta civiltà della produzione. Poiché l’industria moderna e la nuova borghesia capitalista non potevano subordinare completamente l’attività umana alla finalità produttiva, l’architettura “concorre a mutare le condizioni oggettive per cui l’operazione industriale seriale è alienante, favorendo un recupero di energie creative al di fuori della funzione industriale”.

Muovono da questa tesi iconici esempi in cui si celebra una nuova spiritualità del lavoro, dalla Fabbrica Van Nelle (1928-30) di Brinkman e van der Vlugt a Rotterdam, commissionata dal magnate olandese del cacao e del tabacco Cees van der Leeuw (1890- 1973) – non “tempio del lavoro né meccanismo pulsante, ma semplicemente una civile abitazione dove si lavora” – alle officine Fagus (1911-12) di Walter Gropiùs ad Alfeld an der Leine, dove grandi pareti vetrate annullano la separazione tra spazio interno ed esterno, paradigma di una nuova disposizione psicologica dell’individuo nei confronti del lavoro e della produzione.

“Poiché l’esistenza che si progetta è esistenza sociale”, la cura della dimensione psicologica e sensoriale del lavoro è segno e garanzia della sua intrinseca democraticità. Ecco allora che la ragione storica di quella paricrazia che si presenta al mondo nel secolo scorso si sublima, ora, al vertice delle coscienze collettive.

L’individuo non ha più bisogno di evadere da paesaggi urbani per ritrovare l’essenza intima e profonda dell’esperienza vitale – il proprio “Essere natura” (Andrea Staid) – poiché il regno naturale può essere portato li, all’interno di fabbriche o centri di produzione, come fosse la casa dell’esperienza quotidiana (oppure, viceversa, saranno i luoghi della produzione ad addentrarsi nelle viscere della natura).

Mentre il signor Kaufmann, elitariamente, ritrovava circa un secolo fa il mistero della foresta a Fallingwater (1936-37), la casa sulla cascata che Frank Lloyd Wright disegnò per lui nei pressi della non lontana Mill Run, nel Jst Production Center di Harrisburg il fortunato utente può godere di un contatto intimo con la natura mentre attende ai compiti della produzione, democraticamente ma altrettanto aristocraticamente.

Ryuichi Ashizawa Architects & Associates (Raa) è uno studio fondato ormai vent’anni or sono con la mission di intonare l’azione dell’uomo all’armonia della natura. Jst Connector, azienda leader nella produzione di connettori elettrici, ne affianca da tempo la ricerca progettuale con la mission di concedere ai propri utenti il privilegio di vivere esperienze uniche lavorando a contatto con la Natura.

E qui il dettato lincolniano di una paricrazia ante litteram fa proprio lo spirito aristocratico del colto Giappone: tutti potranno indossare il kimono di Mr. Kaufmann e aprirsi alle rivelazioni della vergine Natura.

“It has some very good views in different places”, rivela Thomas Runkle, shop supervisor della Jst Harrisburg-area facility. “It’s a unique building the way it’s designed. You’ll see things that you won’t see in a regular industrial building”.

L’architettura è parte della circolazione dell’acqua

La natura ha in sé i principi organici della crescita: iniziandolo alle sue leggi e alle sue recondite rivelazioni, Jst Connector concede al suo utente lo spirito di un antico saggio orientale che ne sa interpretare le voci segrete, ma anche l’esperienza dell’uomo civile e moderno, custode dei segreti della natura e della produzione. In quanto uomo civile e moderno, conosce gli ultimi ritrovati tecnologici dell’industria, sa incidere e modellare il suolo per renderlo permeabile e regimentare le acque.

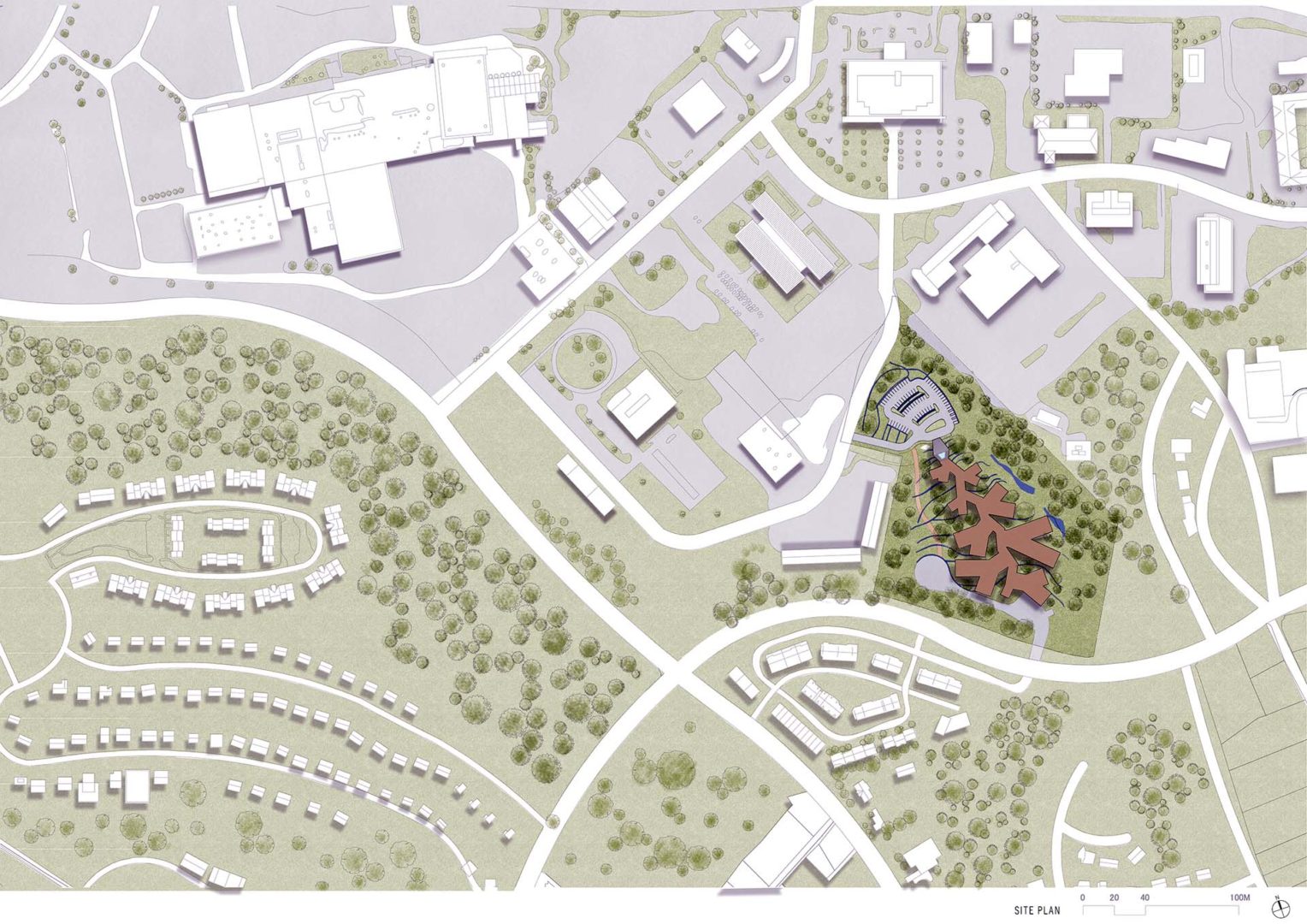

La topografia naturale del sito è stata lievemente incisa con alcuni calibrati colpi di bisturi, quelli necessari a ottenere 14 leggeri avvallamenti (swales) che rendono più permeabile il terreno e al contempo raccolgono e distribuiscono l’acqua piovana proveniente dalla copertura dell’edificio.

“L’architettura e considerata parte della circolazione dell’acqua”. Gli elementi primari della natura, acqua, aria, luce, innervano l’architettura come un circuito biologico. “Il design che risana l’ambiente con l’acqua piovana che permea la terra mostra il futuro dell’industria”.

Terreni più permeabili e umidi risarciscono la foresta delle ferite infertele dagli insediamenti industriali limitrofi, stimolando la crescita di nuove piantagioni di aceri e querce, faggi americani e betulle nigre Cully Heritage.

“Il progetto mira a rigenerare la foresta” in situ, osserva Ashizawa. Queste depressioni (swales), inoltre, hanno orientato la morfogenesi dell’edificio, ramificato nel paesaggio tramite il dolce zigzagging di una galleria comune lunga 0.62 miglia (quasi un chilometro).

Il paesaggio sembra accompagnare il visitatore all’interno dell’atrio di ingresso a più livelli, permeato dal dolce scroscio dell’acqua corrente.

L’Oriente ritorna nel suono di uno suikinkutsu, uno strumento musicale da giardino scolpito nella pietra locale e alimentato ad acqua, letteralmente koto d’acqua nella cava, che introduce il visitatore nel “senso giapponese di armonia del progetto”.

“Ho trascorso gli ultimi trent’anni della mia carriera di architetto cercando di tenere l’acqua fuori dagli edifici”, afferma Edward Arcari, principal architect di Arcari + Iovino Architects (Aia), “ma qui abbiamo elaborato alcuni dettagli in modo che l’acqua scorra effettivamente nell’edificio o attraverso l’atrio”.

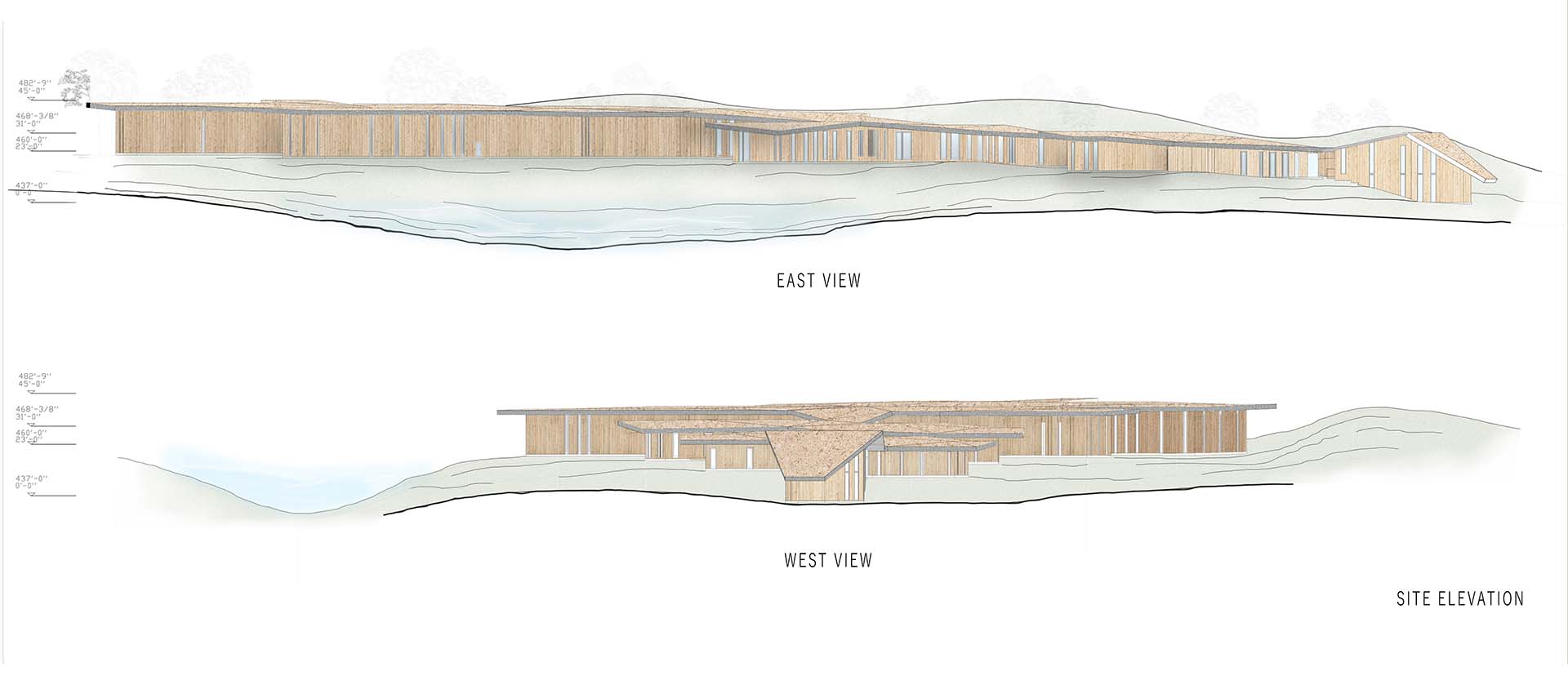

Suono, movimento, vista: l’architettura e un sensorium nella natura. Camminando ogni giorno in spazi di lavoro articolati in un raggio di un chilometro e su un dislivello di 24 metri da nord a sud, l’utente vive una architettura per il corpo e per la mente, incorpora un’esperienza biorealista, nella convinzione che “la natura che si espande davanti a noi ci dà ottimi spunti per la progettazione” e la ricerca.

La vibrante narrazione visivo luministica domina sale per riunioni e uffici, disposti in forma di viticci intorno a corti interne con vetrate a tutta altezza.

Saggezza orientale e razionalismo occidentale

Il Giappone insegna come modellare spazi nitidi e purissimi, rinunciando a formule geometriche e lasciando alla natura il compito di orientare e modulare giaciture e volumi.

Ritorna, in un’assonanza distesa ed evocativa, il corpo a corpo tra Frank Lloyd Wright e la natura nella foresta di Bear Run: “artigianato, industria, saggezza orientale e razionalismo occidentale” concorrono a modellare spazi per il lavoro e per i sensi sotto la vigile regia della natura.

Le acque penetrano fin dentro la costruzione e vi risuonano per la magia di uno suikinkutsu giapponese; aceri, faggi e betulle filtrano la foresta e la cornice dei Monti Appalachi popolando le corti interne delimitate da pensiline sporgenti.

Se può esserci un’armonia che deriva dalla contemplazione della realtà naturale – “Tutti suggon gioia / dal seno della natura” (Gustav Amiel) – ce n’è un’altra che dipende dal vivere in sintonia con la natura e con l’ambiente, dallo starci a proprio agio, un’armonia foriera di un umanesimo biologico inteso come naturale convergenza del razionalismo occidentale verso i fondamenti psicologico-percettivi ed i meccanismi sensori-motori dell’essere umano.

Composto di corpi variamente innestati a grappolo lungo la galleria comune secondo angoli di diversa apertura – in modo da ottenere la giusta areazione e insolazione – l’edificio condivide i suoi 80.000 metri quadrati con corti e giardini interclusi, mediazione o meglio incorporazione della vicina foresta.

L’edificio-sensorium si sviluppa e cresce come un diaframma proteso nell’aria e nella luce mobilissima e filtrata del bosco. Col paesaggio s’instaura un’esperienza meditativo-contemplativa e insieme pratica, empatica e rigenerante.

La materia della natura, aceri, betulle, faggi, diventa la materia stessa della costruzione, il legno di strutture, rivestimenti, finiture e arredi.

Il legno e lingua comune alle culture americana e giapponese: la struttura e stata eretta dai membri della comunità Amish, che con la cultura giapponese condivide una ricca tradizione nell’artigianato. Disegnando, l’architetto “maneggia professionalmente gli strumenti della stimolazione sensoriale e cerebrale” (RJ Neutra).

Non solo dovrà prendersi cura responsabilmente dei bisogni e dei desideri dell’uomo, ma dovrà essere garante del suo benessere vitale, indagare la sua relazione multisensoriale con il mondo costruito e naturale.

Tale alchimia di sensi e generata dall’interazione di più componenti: il rapporto tra spazi interni ed esterni, il movimento dei vari elementi all’interno dell’edificio, i suoni e l’acustica nello spazio, il movimento del vento tra gli alberi, il profumo e la disposizione delle piante, la progressione di viste multiple, le traiettorie di luce al suo interno e la moltiplicazione dei piani percettivi, l’incorporazione della natura.

L’architetto “e un alchimista che trasforma terra, acqua e cielo in un unico incantesimo.. ricorda che il fatto di esistere e un miracolo”.

Il progetto

- Jst Production Engineering Center, Harrisburg, Pennsylvania, Usa

- Ryuichi Ashizawa Architects & Associates, Arcari + Iovino Architects

- Premio Internazionale Dedalo Minosse alla Committenza di Architettura 2022

Il progetto riguarda un’area industriale ad Harrisburg, Usa. Affacciato sui Monti Appalachi, questo sito dalle dolci ondulazioni è stato mantenuto tramite disboscamento, quindi il terreno compatto era asciutto, consentendo all’acqua piovana di scorrere solo sulla sua superficie.

Quindi Raa ha avviato un approccio secondo cui questo progetto non è solo per le persone, ma anche per la vita di varie creature. Inizialmente, 14 swales erano distribuiti in tutto il sito per consentire all’acqua piovana di penetrare nel terreno. Uno swales è un solco profondo scavato lungo le linee di contorno. Questo è stato integrato con l’edificio a forma di ramo come se fosse radicato nel terreno.

L’architettura stessa è considerata una componente della circolazione dell’acqua, consentendo all’acqua piovana dal tetto di distribuirsi all’intero sito attraverso swales. La forma a ramo ha stabilito la comunicazione tra interno ed esterno e ha offerto opportunità d’interazione con la natura.

È stata inoltre configurata per massimizzare l’utilizzo dell’anergia naturale. Questo è un progetto per ripristinare la natura distrutta dagli esseri umani.

Il committente

Il committente è un’azienda giapponese, la JST Connector. Leader asiatica nel campo dei connettori elettrici, l’azienda ha una storia di premi di architettura, Building of the Year (2016) e Dedalo Minosse Award (2017) per la Malaysian Factory.

Per quanto riguarda la progettazione di edifici per un’azienda che crea il futuro, il committente ha costantemente cercato un ambiente che generasse benessere e salute per il personale, tenendo in grande considerazione l’ambiente naturale.

La richiesta del committente

Il committente ha espresso il desiderio di portare un senso giapponese di armonia in un sito che è stato acquisito attraverso mezzi economici, in contrapposizione alla modalità di conquista. Questo tentativo di armonia era anche un omaggio alla tradizione dei nativi americani di condurre l’esistenza quotidiana tenendo a mente le generazioni future.

Queste idee insieme hanno creato tre dialoghi guida: il passato e il futuro, gli esseri umani e il regno naturale, il giapponese e l’americano. Impostando l’obiettivo di “armonia” per l’edilizia industriale, che richiede solo razionalità economica, si è riusciti a cambiare significativamente l’ambiente naturale e la consapevolezza delle persone.

Risultato: inumidendo il terreno con swales, gli alberi hanno iniziato a crescere e passare spontaneamente alla foresta dove hanno iniziato a vivere varie creature. Il personale ha iniziato ad astenersi dall’utilizzare l’energia elettrica in modo inconsapevole. Il design che guarisce l’ambiente attraverso il terreno rappresenta il futuro di un Centro d’Ingegneria, a differenza dell’attuale sviluppo uniforme del quartiere.

Cosa sono gli Swales

Gli swales sono lunghe trincee scavate a una profondità che allenta e modifica il terreno e dirige l’acqua verso lo strato sottostante (falda acquifera). Gli swales catturano l’acqua che scorre sulla superficie inclinata e la trattengono nel terreno circostante; quest’acqua nel terreno viene ripristinata dalle radici delle piante e lentamente si infiltra nella terra. Gli swales servono anche come impianto di irrigazione per la vegetazione circostante che, nel corso degli anni, idrata il terreno e lo ripristina gradualmente. Le radici frattali degli alberi trasportano anche l’acqua nel sottosuolo e costituiscono una componente importante per migliorare l’ambiente. Con i loro 600 mm di larghezza e 300 mm di profondità, gli swales caratterizzano l’intera area del progetto.

Servizio di Moreno Pivetti

Il premio internazionale Dedalo Minosse

Fondato nel 1997 e giunto alla tredicesima edizione e promosso da Ala Assoarchitetti e Ingegneri, Dedalo Minosse è l’unico premio internazionalmente accreditato, dedicato ai committenti dell’architettura, che lavorando in sintonia con i propri progettisti hanno realizzato un’opera di qualità nell’arco degli ultimi 5 anni.

Ala premia i migliori committenti per promuovere l’architettura, la diffusione della bellezza, dell’utilità e della sostenibilità degli interventi: tutti fattori fondamentali per la coesione sociale, per la qualità della vita in ogni Paese e a cascata, singolarmente per ciascuno di noi.

Iscrizioni gratuite online: dal 17 febbraio al 21 maggio 2025.

Al link: https://www.dedalominosse.org/ita/2025_iscrizione.php

Leggi il regolamento al link: Https://www.dedalominosse.org/doc/regolamento_24_25.pdf

Una giuria internazionale premierà committenti pubblici e privati che abbiano realizzato negli ultimi 5 anni progetti di particolare pregio architettonico, urbanistico, ambientale e sociale.

Tipologie di committenti premiati

I concorrenti comprendono le persone comuni, che hanno costruito o trasformato la propria casa o la propria azienda, fino ai Governi nazionali, alle grandi Città, alle Agenzie dell’Onu e dell’Ue, con le loro grandi opere istituzionali. Premi e segnalazioni sono stati assegnati a grandi e piccole Città, da Vienna a Madrid, da Hiroshima a Roma, ai Governi: da quello svedese a quello della Namibia, a quello svizzero, a quello israeliano, a quello turco.

Sono stati riconosciuti Regioni e Province; il Vaticano; Università: da Oxford a Pechino; Grandi e piccole industrie, dalla BMW alla Roche; Associazioni quali il National Trust of England e Emergency; Musei: dalla National Gallery of London, al Museo dell’Opera del Duomo di Firenze; Banche: dalla Fondazione Zentrum Bank di Vaduz, all’Unicredit.

La Giuria in ogni caso non ha mai stabilito le graduatorie in funzione dell’importanza del committente e tantomeno del costo dell’opera realizzata, ma bensì sulla base del risultato qualitativo, estetico e sociale determinato dal rapporto che il committente ha saputo instaurare con il suo architetto.

Per gli stessi motivi, anche gli architetti e gli ingeneri progettisti rappresentano tutta la gamma possibile, dai giovani alla loro opera prima (Dedalo Minosse ha scoperto talenti che sono poi diventati importanti realtà internazionali), agli architetti famosi che avevano già ottenuto premi blasonati, dal Pritzker alla Gold Medal. Uomini e donne di tutte le nazionalità, con i loro piccoli o grandi studi, tutti rivolti con determinazione ad attribuire l’incommensurabile valore aggiunto della qualità e della bellezza, al proprio lavoro professionale.

Chi può partecipare al premio

Dedalo Minosse è aperto ai committenti pubblici e privati di tutto il mondo e seleziona architetture realizzate e ultimate nell’ultimo quinquennio, quindi dopo il primo gennaio 2020, che sono i segni visibili di una ricerca contemporanea, nella quale risalta il contributo alla qualità, che nasce proprio dalla collaborazione tra architetto e committente, che come ormai ben sappiamo è il soggetto premiato.

Quattro premi istituzionali

- Il Premio Dedalo Minosse, ad un committente di qualsiasi Paese, che abbia creato con il suo architetto un’opera di grande qualità;

- Il Premio Dedalo Minosse under 40, ad un committente di qualsiasi Paese, che abbia incaricato un giovane architetto o ingegnere. Questo premio è assegnato con il patrocinio dell’Occam, l’Osservatorio delle Nazioni Unite per la comunicazione digitale;

- Il Premio Ala Assoarchitetti – Fondazione Inarcassa, a un committente di qualsiasi Paese, che abbia incaricato un architetto o ingegnere italiano. Questo premio è assegnato congiuntamente dalla Fondazione Inarcassa;

- Il Premio Ala Assoarchitetti under 40, assegnato ad un committente di qualsiasi Paese, che abbia incaricato un giovane architetto o ingegnere italiano.

La Giuria attribuisce inoltre altri 8 premi speciali, tra i quali quelli a nome della Confprofessioni, dell’Associazione dei Costruttori, di Caoduro Lucernari, del presidente della giuria. Assegna inoltre 13 segnalazioni, congiuntamente alla Regione del Veneto, alla Provincia, al Comune, alla Camera di Commercio di Vicenza, e dispone la pubblicazione nel Catalogo e l’esposizione nella Mostra, di altre 24 opere riconosciute di alto profilo.

Gli eventi di ottobre 2025

- Le cerimonia di premiazione della tredicesima edizione si terrà a Vicenza, nel Teatro Olimpico, il 9 ottobre 2025.

- Lo stesso giorno sarà inaugurata nella Basilica palladiana la mostra delle opere dei committenti premiati e segnalati, che rimarrà aperta dal 9 ottobre al 2 novembre.

- Le opere selezionate saranno pubblicate in un catalogo a stampa e presentate dai progettisti durante in Forum della Committenza, che si svolgerà durante l’esposizione, sempre nella Basilica Palladiana.

La scheda

- Opera

- Swales Jst Harrisburg Production Engineering Center (Hpec), Harrisburg, Pennsylvania, Usa

Committente - Jst Connectors

Progetto - Ryuichi Ashizawa Architects & Associates con Arcari + Iovino Architects

Mep Design - ES Associates, Princeton Engineering Group

Landscape Design - Win Landscape & Design

Lighting Design - Izumi Okayasu Lighting Design Office, Atsushi Sugio Lighting Design Office

Civil Engineering - Hoover Engineering

Structure Design - Hirokazu Toki, Takuo Nagal

Furniture - Yasuo Ninomiya, wood-furniture+1

Sound Interventions - Kosuke Nakagawa

Signage Design - Signsplan, Junishi Kawanishi

General Contractor - Shimizu North America Llc

Produttori - Assa Abloy, Acurlite, Anvil International, Edwards, Ligman, Mullican, Toto, Tyvek, YKK aluminium

Area - 7.376 mq

Foto - ©Kaori Ichikawa