Negli ultimi anni, l’Unione europea ha evoluto il suo apparato di regolamenti, normative e protocolli per guidare i processi di trasformazione sostenibile dell’ambiente costruito, agendo, da un lato, sugli impatti noti generati dal settore edilizio, dall’altro sugli obiettivi di riduzione delle emissioni di Co2 del 55% entro il 2030 e del raggiungimento del net zero entro il 2050.

Infatti, il tema della valutazione della sostenibilità di progetti e interventi alla scala urbana e di edificio sono oggi alla base delle strategie europee e nazionali per la decarbonizzazione (carbon neutrality) e per l’adattamento climatico di città, infrastrutture e patrimonio edilizio (climate neutrality).

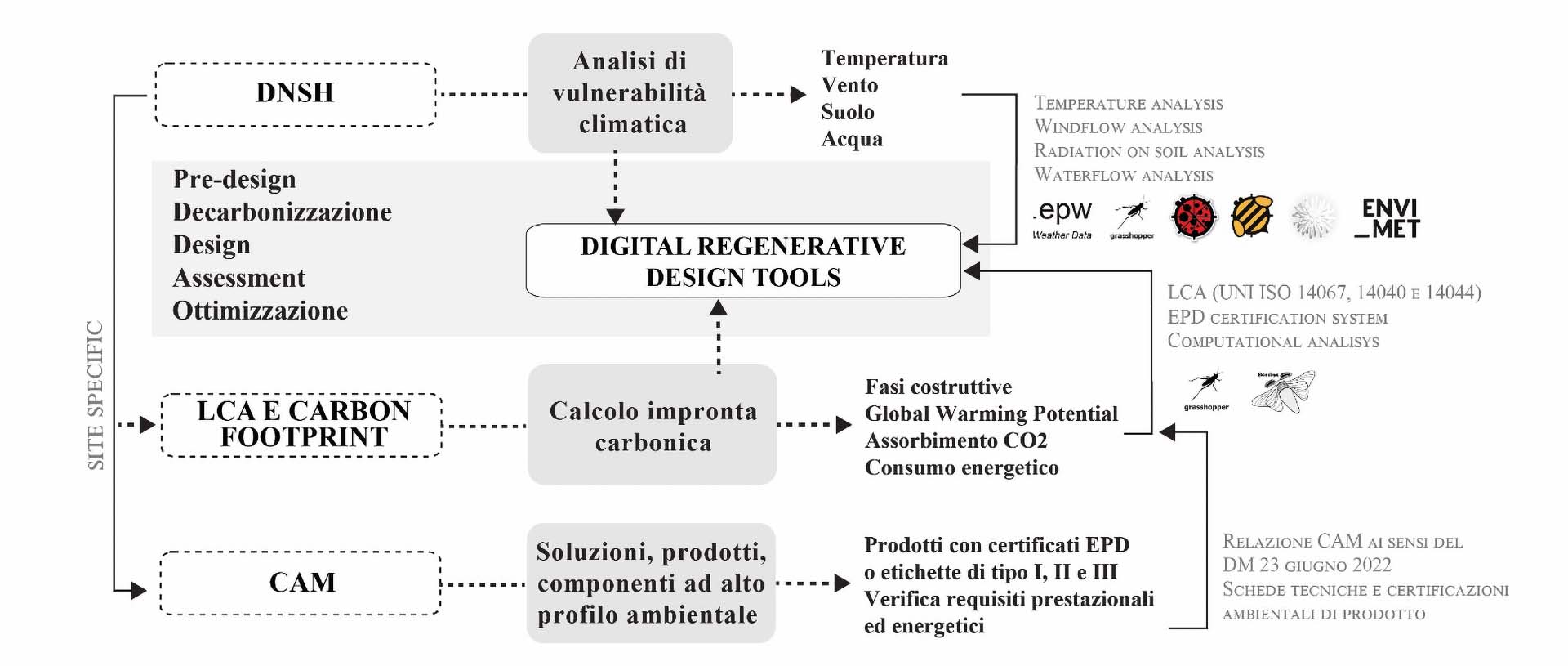

Il presente contributo illustra l’applicazione di un flusso di lavoro sperimentale (workflow) nelle fasi di pre-design e design, quale metodologia operativa basata, da un lato, sui protocolli di assessment dei Criteri ambientali minimi (Cam) e del principio del Do Not Significant Harm (Dnsh).

Dall’altro, sui tools del design rigenerativo applicato al progetto di edifici, spazi urbani e infrastrutture, con l’obiettivo di orientare le soluzioni e le scelte del progetto verso il controllo e ottimizzazione degli impatti ambientali durante tutto il ciclo di vita (Lca e Carbon Footprint), attraverso l’illustrazione di un caso applicativo nell’ambito dell’attività di ricerca e trasferimento tecnologico di AbitaLab.

Background culturale e normativo

I protocolli di valutazione della sostenibilità e le soluzioni a basso impatto ambientale e alte prestazioni guidano i progetti sostenibili avanzati dalla fase generativa alla realizzazione (Nava, 2023).

L’applicazione dei Cam, requisiti minimi ambientali, orienta le scelte progettuali verso la decarbonizzazione dei processi, la riduzione dei consumi energetici e la circolarità nell’uso di risorse naturali.

I concetti di ciclo di vita e circolarità diventano gli strumenti per la riduzione delle emissioni di Co2 nelle trasformazioni dell’ambiente costruito, (Nava & Lucanto, 2023) ottenendo benefici ecologici, economici e sociali, favorendo l’innovazione tecnologica e l’economia circolare (Russo Ermolli & Galluccio, 2024).

Il principio del Dnsh del Regolamento (Ue) 2020/852 valuta se un intervento risponde ai sei obiettivi ambientali:

- mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici

- uso sostenibile delle risorse idriche e marine

- economia circolare

- prevenzione dell’inquinamento

- protezione

- ripristino della biodiversità.

Le strategie Ue per la decarbonizzazione supportano l’integrazione della Carbon Footprint nel processo progettuale per ottimizzare materiali, tecniche costruttive e gestione delle risorse.

La Uni Iso 14067 fornisce i principi per quantificare, monitorare e comunicare le emissioni di gas serra lungo il ciclo di vita di prodotti e servizi, collegata agli standard Iso 14040 e Iso 14044 per la valutazione del ciclo di vita.

Un nuovo workflow operativo

La necessità d’integrare protocolli informativi nelle fasi di pre-design per introdurre nuove metriche prestazionali tecnologiche e ambientali (Nava, 2023).

L’avanzamento sperimentale nella ricerca di AbitaLab dArTe ha permesso di sviluppare una metodologia operativa per la valutazione della sostenibilità dei processi.

Questo processo integra i protocolli di assessment della sostenibilità con i tools del design rigenerativo, fornendo dati per ottimizzare le risorse fin dalle prime fasi.

Gli interventi pubblici richiedono una documentazione progettuale rigorosa, inclusa la Relazione di Sostenibilità” e la Relazione Cam, applicando la normativa sui Cam, il principio del Dnsh e le metodologie di calcolo di Lca e Carbon Footprint.

I tools del design rigenerativo digitale (Ladybug Tools, Envi-met) sono integrati nel processo per elaborare simulazioni predittive basate su dati fisici e ambientali, ottimizzando le soluzioni tecnologiche.

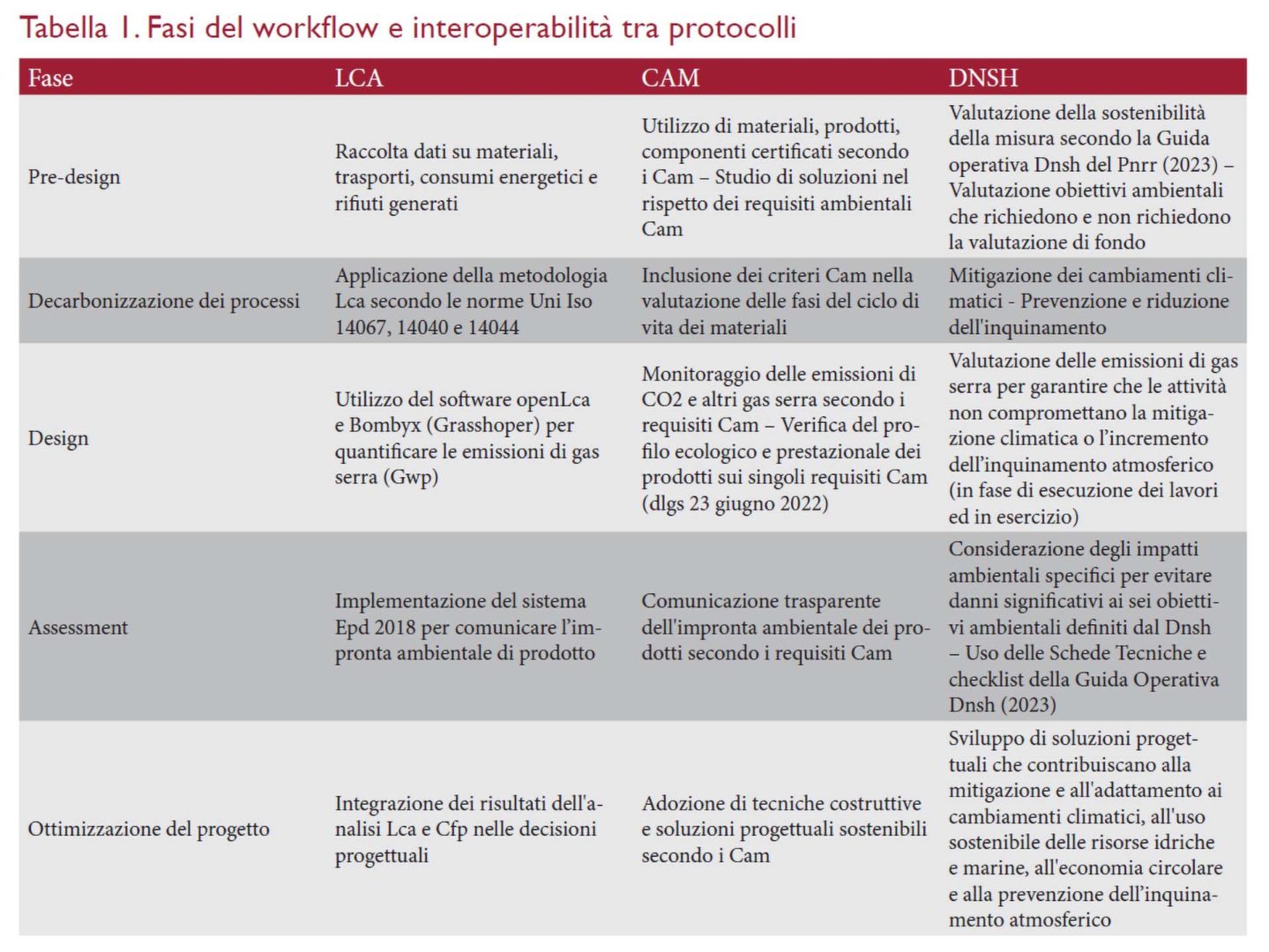

Il workflow sviluppato considera diverse fasi della progettazione circolare (pre-design, decarbonizzazione dei processi, design, assessment, ottimizzazione delle soluzioni) per ogni protocollo e analisi.

Ogni fase/protocollo utilizza strumenti specifici del design rigenerativo, con dati e informazioni sintetizzati in una tabella.

Questo workflow è efficace per l’assessment e il progetto di interventi a tutte le scale (infrastruttura, quartiere, gruppo di edifici, singolo edificio). Il contributo illustra l’applicazione del workflow nel progetto Pinqua Amenoche, per la rigenerazione urbana di Arghillà, quartiere periferico a nord di Reggio Calabria.

I risultati del caso applicativo

Pinqua di Argillà (Reggio Calabria)

Il progetto Pinqua Amenoche mira a rigenerare un’area del quartiere nord di Arghillà a Reggio Calabria, riqualificando 50 alloggi degradati attraverso soluzioni di messa in sicurezza, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche, oltre alla riqualificazione degli spazi pubblici con interventi contro i cambiamenti climatici (aree verdi, raccolta delle acque meteoriche, playground, pavimentazioni permeabili).

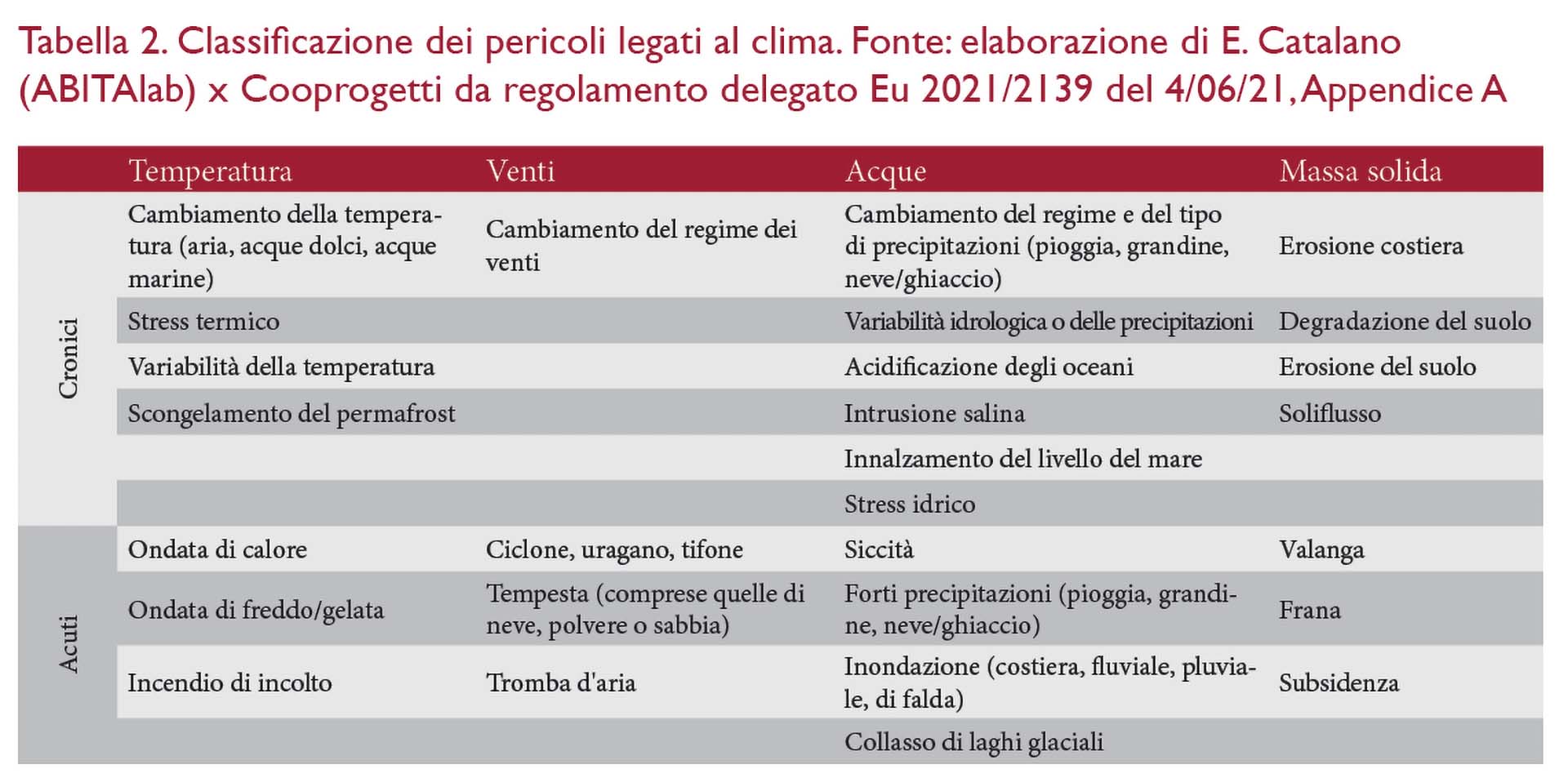

Una prima fase del workflow prevede la valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità, come indicato dai Criteri di vaglio tecnico del regolamento delegato Eu 2021/2139, per dimostrare l’applicabilità del criterio dnsh all’obiettivo Adattamento ai cambiamenti climatici.

L’analisi di vulnerabilità include la Stima della Sensibilità e la Stima dell’Esposizione, la cui combinazione determina l’impatto potenziale insieme alle misure di adattamento, definisce la vulnerabilità climatica dell’opera, rispetto ai pericoli cronici e acuti del fattore temperatura, vento, acqua.

Risultati analisi dei fattori scatenanti dei pericoli legati al clima e al cambiamento climatico e analisi per il fattore temperatura

Attraverso tools per il design rigenerativo come Envi-met, lo studio valuta gli impatti dei cambiamenti climatici per il fattore temperatura utilizzando proiezioni climatiche al 2023 e al 2050.

Negli scenari post-intervento, per il 2023 le temperature diminuiscono di circa 2°C, mentre per il 2050, le temperature oscillano tra 20°C e 47°C, con una riduzione di circa 6°C (Figure 2 e 3). Le variazioni climatiche influenzano le prestazioni degli edifici e delle aree esterne, con un impatto medio-alto.

Analisi per il fattore vento

Lo studio ha analizzato la direzione e la velocità dei venti nell’area di progetto, da cui risulta che i venti provengono principalmente da Est/Sud-Est con velocità massime stagionali di 21,70 m/s (Figura 4).

Durante l’anno, la direzione del vento varia: da ovest (apr-dic), da nord (apr-nov/dic-apr) e da sud (nov). L’impatto climatico futuro sul progetto è considerato di livello medio, ma comunque basso per quanto riguarda la funzionalità.

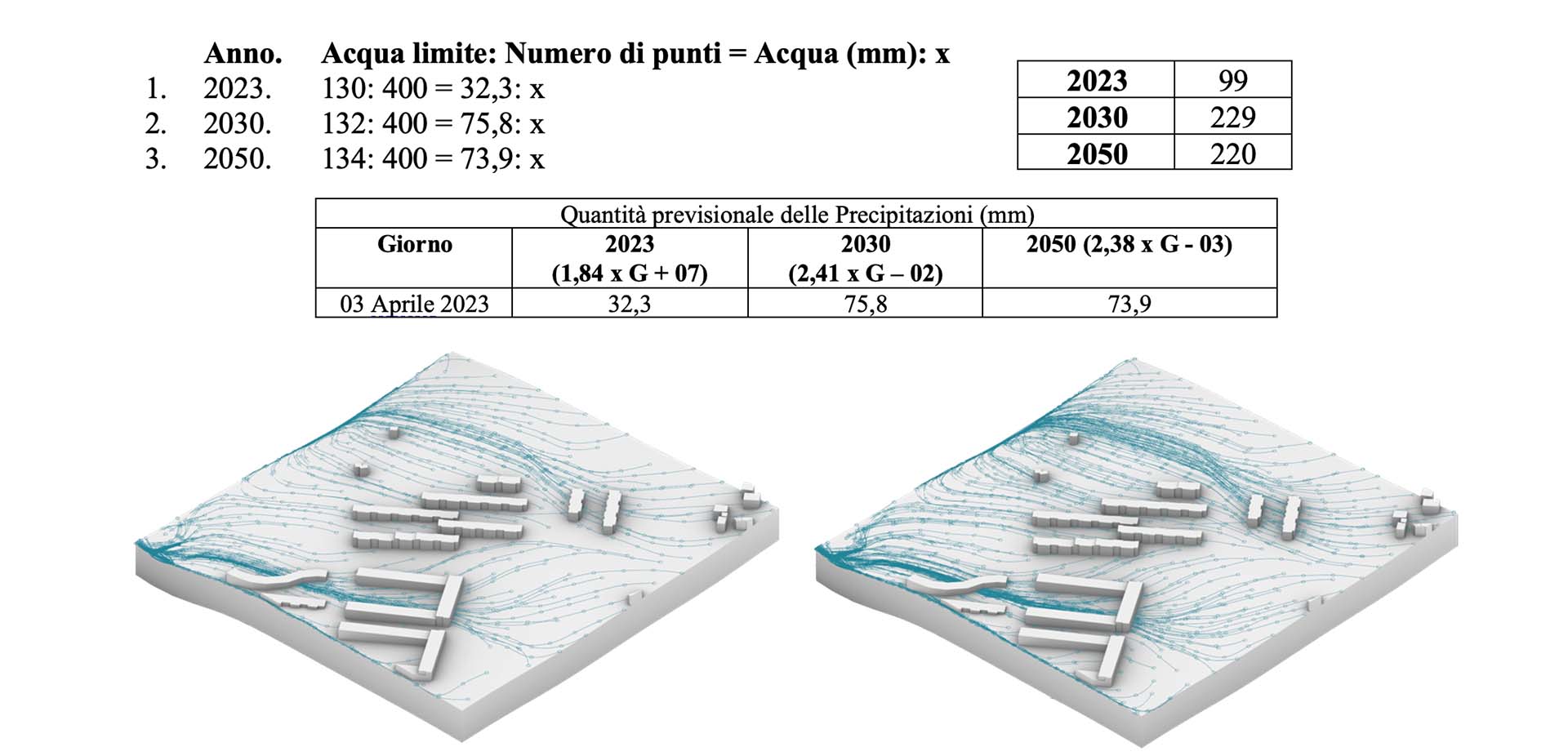

Analisi per il fattore acqua

Utilizzando i plug-in Anemone per Grasshopper, si valutano eventi alluvionali passati e futuri, risulta che l’area di progetto non si trova in zone di rischio alluvionale. La sostituzione del manto stradale con calcestruzzo drenante comporta un impatto medio-basso rispetto all’acqua, con la priorità di riutilizzo e raccolta delle acque.

Integrazione di Lca e Carbon Footprint per la valutazione ambientale

Una seconda fase integra metodologie di Lca e calcolo della Carbon Footprint, utilizzando il plug-in Bombyx e il software openLca. Vengono esaminate tutte le fasi costruttive, valutando materiali, trasporti, energia e gestione dei rifiuti, con l’uso del database ecoinvent per garantire accuratezza.

Si calcola il Gwp includendo l’assorbimento di CO2 secondo la metodologia Ipcc 2013 Gwp 100a (incl. CO2 uptake). Il sistema Epd 2018 permette di comunicare l’impronta ambientale in modo trasparente, facilitando l’integrazione dei risultati nella fase di pre-design.

L’osservanza dei Cam costituisce una fase indirizzata dagli studi di vulnerabilità climatica e Carbon Footprint per uno scenario di simulazione dell’intervento ex-ante, durante ed ex-post.

Per il caso studio specifico, non si tratta di indirizzare le soluzioni alla sola scala di edificio, ma di trattare anche quelle scelte che possono orientare prestazioni a basso impatto anche alla scala di aggregato e rispetto all’intorno.

Rilevanza particolare è data alla prestazione energetica con pompe di calore alimentate da fotovoltaico e all’uso di isolanti termici in Eps con circa il 45% di materiale riciclato per la soluzione del cappotto termico.

Discussioni e conclusioni

L’applicazione del workflow sperimentale illustrato ha consentito di indirizzare le scelte progettuali verso livelli di sostenibilità nel rispetto dei benchmarks e requisiti stabiliti dalle normative vigenti di riferimento.

Di certo, oggi non si può più prescindere dall’uso di strumenti digitali avanzati, capaci di coadiuvare il processo di studio e analisi elaborando importanti quantità di dati tra loro diversi, ma assolutamente interoperabili.

Le possibilità fornite dall’integrazione dei protocolli, che seguono regolamentazioni e normative stringenti su benchmarks definiti, e degli strumenti digitali sono dunque molto importanti per il progetto avanzato che sfida i cambiamenti climatici.

Le competenze richieste ai progettisti, da un lato vedono nell’approccio olistico e integrato la capacità di saper governare il processo generativo di un intervento/opera, dall’altro sono sempre più di tipo specialistico (capacità computazionali, uso dei digital tools e plug-in, interoperabilità di softwares e componenti…).

Tuttavia, è bene rimarcare il ruolo di tali softwares come strumenti in quanto tali, che possono indirizzare l’ottimizzazione del progetto, mentre la consapevolezza e la coscienza del design site-specific e della sostenibilità costituiscono il portato proprio del progettista e della sua capacità di integrare e utilizzare i due aspetti nella sua cassetta degli attrezzi.

di Giuseppe Mangano, Domenico Lucanto, Eliana Catalano

AbitaLab dArTe UniRc, Università Mediterranea di Reggio Calabria

Riferimenti

- Nava C., Lucanto D. (2023), Dall’eco-design alla prototipazione. Upcycling per la decarbonizzazione, Aracne Editrice, Roma

- Nava C. (2023), Tecnologie emergenti per il progetto rigenerativo. 5 questioni teoriche su innovazione e sostenibilità dalla prassi della Ricerca di frontiera, Aracne Editrice, Roma

- Russo Ermolli, S., & Galluccio, G. (2024). La Building renovation between Cam and Superbonus: limitations and prospects for mass retrofitting. Techne – Journal of Technology for Architecture and Environment, (27), 89–98. https://doi.org/10.36253/techne-15111

Documenti

- Ipcc, Climate Change 2023: Synthesis Report. Sixth Assessment Report (AR6)

- Regolamento Delegato EU 2021/2139 del 4/06/21, Appendice A e Allegato II al Regolamento Delegato Eu 2021/2139 del 04/06/21

- Decreto legislativo 23 giugno 2022 – Cam Edilizia (Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica)

Acknowledgments

Il presente contributo è parte del lavoro di consulenza tecnico-scientifica di AbitaLab dArTe UniRC (resp. scientifica prof.ssa C. Nava) per Cooprogetti sul progetto Pinqua Amenoche Arghillà a Reggio Calabria (2024) – Cfr. www.abitalab.unirc.it. Gli autori sono G.Mangano e D. Lucanto per il paragrafo di Introduzione e paragrafo 1 e 2, in coautorialità con E. Catalano per il paragrafo 3 e G. Mangano per il paragrafo 4.