“L’ingegnosità è la forma intellettuale della generosità”, osservava Claude Lévi-Strauss nel suo Tristi Tropici (1955); la generosità è la forma e la sostanza etica della sostenibilità.

E si capisce il perché. Il dominio diretto di un bene o di una risorsa naturale sembra autorizzare il suo possessore a farne ciò che più gli conviene, in ragione di un ricamo giuridico confezionato sul concetto di proprietà privata e indipendentemente dagli effetti che il suo uso può determinare in una relazione dialogica con altri beni o risorse.

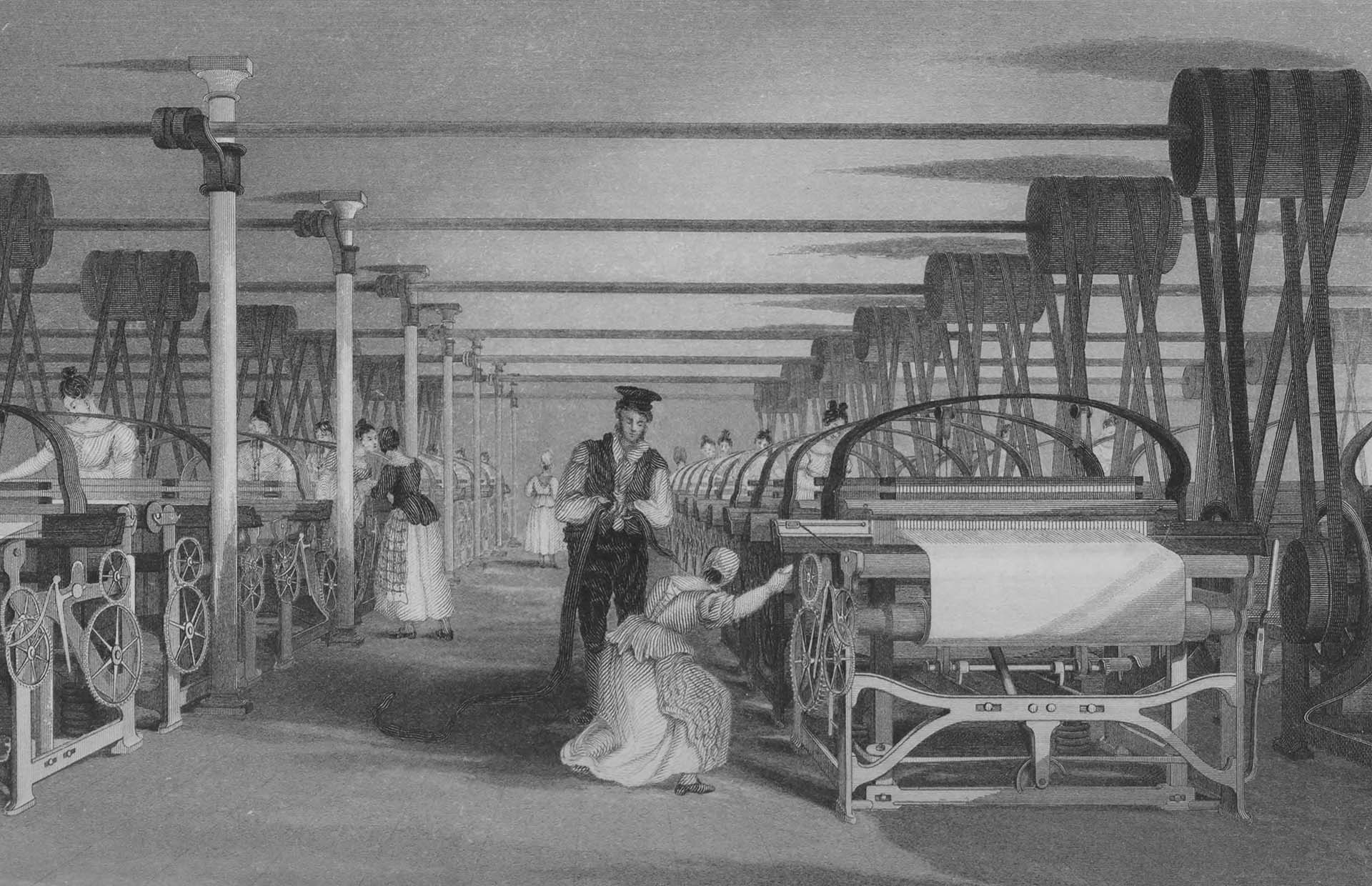

Già sul finire del Settecento, la sovrapposizione fra la moderna concezione di possesso assoluto e l’avvento delle prime Rivoluzioni industriali ha guidato l’escalation della visione eurocentrica nel gettare le basi della società della produzione e dei consumi.

La Rivoluzione della Proprietà si è radicalizzata nel frazionamento di feudi e terreni ad uso collettivo, per ricavarvi proprietà immobiliari negoziabili sul libero mercato. Una delle ragioni storiche della società dei consumi – la cosiddetta Età del Progresso – risiede nella collimazione fra proprietà assoluta e suo sfruttamento per produrre e consumare un altro prodotto. Se la trasformazione genera prodotto, il prodotto genera valore.

E la generazione o produzione di valore è il principio fondante di una civiltà capitalista. Se poi questa civiltà riuscirà a raffinare i propri equilibri produttivi e sociali garantendo crescita economica e progresso all’intera comunità degli individui, allora questa civiltà da capitalista potrà elevarsi al rango di civiltà autenticamente democratica. Col senno di poi, possiamo sostenere che il rito della produzione ha inseguito un mito, quello del progresso universale, che è rimasto tale.

Oppure, in altri termini, che il rito della produzione e dei consumi ha solo inseguito, e mai raggiunto, il mito del progresso diffuso e, quindi, di una civiltà autenticamente democratica.

Alla correlazione causale tra consumo e progresso mancava un termine: il riconoscimento di un limite, o dei limiti, di uno sviluppo che aveva certo interiorizzato i riti dell’efficienza produttiva al punto di confinarli, e più tardi riconoscerli, come miti di un progresso universale irraggiungibile. Del resto, il limite di una civiltà sta nel non riconoscere i propri limiti.

Per quanti siano stati e per quanto possano essere i limiti intrinseci al passaggio da una civiltà preindustriale o paleoindustriale ad una civiltà dei consumi, nessuno di questi ebbe, ha o avrà un peso più rilevante del mancato riconoscimento del limite conseguente al proprio sviluppo.

Lo sapevano bene i fratelli Meadows, quando nel 1972 posero le basi de I limiti dello sviluppo per conto del Club di Roma diretto da Aurelio Peccei. Ma se il limite di una civiltà dimora nella miopìa di fronte ai propri limiti, è altrettanto vero che la sua risorsa, o meglio ingegnosità, sta nel prevederli e misurarli, al fine di ricercare quelle dinamiche meglio compatibili alla scarsità delle risorse.

Etica della trasformazione

Convertire limiti in risorse è assai complesso ma ancora e tuttora possibile; richiede la convivenza dialogica di alcuni fattori: disponibilità di mezzi e risorse, tempo, un nuovo e diverso orizzonte culturale. Quanto alle risorse, il nostro pianeta ne riserba ancora diverse che non sono state depredate dalla voracità umana: quanta energia pulita potremmo alimentare con le fonti primarie della natura – acqua, aria, terra, sole!

Quanto ai mezzi, l’evoluzione tecnica ha raggiunto livelli di tale specializzazione da poter guardare – oggi più che mai – oltre i suoi precedenti limiti – prefigurando modalità di accesso laterale all’energia svincolate da sistemi di erogazione draconiani ed esclusivi.

Quanto ai nuovi orizzonti culturali, possiamo dire che un pianeta ormai esausto ha ormai virato l’opinione globale, e solo in parte politica e finanza, verso un nuovo e più ecologicamente consapevole umanesimo indispensabile ad una più compatibile ed equilibrata convivenza tra gli ecosistemi che ci ospitano.

Quanto al fattore tempo, questo è ormai una risorsa ancor più scarsa di quella natura che per secoli ci siamo impegnati a ridurre a oggetto di consumo: o agiamo o sarà troppo tardi! Come conclude Lévi-Strauss, “sebbene lo sforzo dell’uomo – per quanto condannato – sia di opporsi vanamente ad una decadenza universale, appare anch’esso come una macchina, forse più perfezionata delle altre, che lavora alla disgregazione di un ordine originario e precipita una materia potentemente organizzata verso un’inerzia sempre più grande e che sarà un giorno definitiva.

Da quando ha cominciato a respirare e nutrirsi fino all’invenzione delle macchine atomiche e termonucleari, passando per la scoperta del fuoco, l’uomo non ha fatto altro che dissociare allegramente miliardi di strutture per ridurle ad uno stato in cui non sono più suscettibili di integrazione.

Cosicchè la civiltà, presa nel suo insieme, può essere definita come un meccanismo prodigiosamente complesso in cui saremmo tentati di vedere la possibilità offerta al nostro universo di sopravvivere, se la sua funzione non fosse di fabbricare ciò che i fisici chiamano entropia, cioè inerzia”. In fondo, dice Lévi-Strauss, “Il mondo è cominciato senza l’uomo e finirà senza di lui”.

Ma prima ancora che l’arcobaleno delle culture umane svanisca nel solco scavato dal loro stesso furore e si dissolva nello specchio dorato del loro tramonto, la civiltà accarezza lo sforzo prometeico di strappare l’universo naturale al lento inabissarsi cui l’uomo l’ha condannato. Poichè l’uomo naturale non è né anteriore né posteriore alla società, è per il tramite di essa e delle sue interrelazioni con l’ambiente che l’individuo potrà farsi interprete del suo disegno escatologico di curare il pianeta e ricercare con l’ingegno un mondo vivibile.

Il linguaggio della sopravvivenza – individuale e collettiva – rimane l’unica forma di comunicazione trasversalmente riconosciuta in un mondo per alcuni versi globale per molti altri polverizzato in culture ed idiomi incomunicabili. Le leggi della produzione e dei consumi potranno dirsi davvero globali qualora accettino di trovare una sintassi comune nella lingua di un’accessibilità paricratica e della sostenibilità.

In altri termini, potrà dirsi globalmente sostenibile quella civiltà che riconoscerà quale minimo comune denominatore lo sforzo – l’ingegno – per garantire una sopravvivenza inclusiva nei limiti di condizioni sopportabili per gli ecosistemi con cui dovremmo interagire.

Le ragioni commerciali della visione illuminista dovranno aprirsi a un nuovo pensiero scientifico in cui “l’industria stessa possa cominciare a interiorizzare il principio di precauzione e il pensiero sistemico nei propri piani di ricerca e di sviluppo, creando nuove tecnologie, prodotti e servizi che siano, fin dall’inizio, ecologicamente sensibili e sostenibili”. Il sistema delle relazioni, degli scambi e dei consumi sarà solo il tessuto di una nuova veste della produzione in grado di far convivere scienza e tecnica sotto l’egida dell’Etica.

La sfida dei mercati globali

Se per essere globalmente sostenibili i metodi di produzione dovranno sempre più interiorizzare prassi e modelli certificati come virtuosi e circoscrivibili a mercati di nicchia caratterizzati da elevati livelli qualitativi, ne deriveranno mercati sempre più qualitativamente competitivi, dove nuovi indicatori ne misureranno performance e prestazioni in funzione della rispondenza a cicli produttivi e di vita utile ecologicamente sopportabili ed armonici agli ecosistemi.

Il valore del prodotto sarà funzione del suo rendimento ecocompatibile con l’ambiente. Un mercato di flussi di prodotti e merci ad elevato rendimento ecologico potrà dirsi globalmente sostenibile, qualitativamente certificabile ed attraente sul piano degli investimenti, poiché sempre meno di nicchia e sempre più bilanciato da logiche e principi di ordinarietà. Ne deriva che un prodotto sarà tanto più attraente quanto più riconosciuto sostenibile.

Ora: tanto più una civiltà potrà dirsi sostenibile quanto più l’impronta ecologica dei singoli mercati potrà considerarsi efficiente, equivalente ed omogenea, contrassegnata da leggi e principi di regolamentazione unitari, sistemi e parametri di valutazione equivalenti, organi di controllo trasparenti. E, soprattutto, livelli e gradi di sviluppo omogenei e comparabili delle singole economie di mercato, ad oggi improponibili dato lo sfasamento temporale che le contraddistingue. Si è spesso parlato della difficoltà o impossibilità di far assimilare ad economie vergini che stanno solo oggi assaporando il noviziato del progresso criteri di produzione draconiani sul controllo delle emissioni di gas serra e via dicendo: ciò contrasterebbe o negherebbe quel principio di inclusione che sottende il concetto stesso della sostenibilità globale.

Persino un tema scottante come il contenimento della produzione di materie plastiche – il meeting (wake up call) che ha visto confrontarsi ad agosto 2025 più di 90 Paesi su un tema cruciale per la salute del pianeta – pare non abbia prodotto né evidenza mediatica né accordi giuridicamente vincolanti. Se non riusciamo a calmierare a livello mondiale la produzione di un agente inquinante così invasivo come la plastica siamo ben lungi da una sostenibilità globale. Per quanto tempo, ancora, i riti della nostra quotidianità, la plastica in primis, soffocheranno i miti della futura sostenibilità? C’è una sola risposta: Time’s Up!

La terra tra proprietà privata e commons

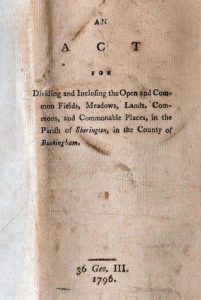

Gli Enclosure Acts – letteralmente Leggi sulle recinzioni – con cui il Parlamento inglese legalizzò la privatizzazione delle terre comuni (common lands) a partire dal Settecento, polverizzando piccoli proprietari che ne detenevano la custodia (yeomens) a vantaggio di grandi latifondisti, ebbe come conseguenza un’inversione di paradigma nella concezione dello spazio.

Da allora in poi non sarebbe stato più l’uomo ad essere ospite della Terra ma la Terra ad appartenergli, diventando un bene negoziabile nel mercato, strumento di credito al servizio dello sviluppo economico. Fino a quel momento l’appartenenza di un terreno ad un possessore era unicamente regolata dal criterio del prendersene cura, principio fondante del diritto naturale di proprietà.

John Locke (1632-1704), il padre fondatore dell’empirismo moderno, osservava che: “Quanta terra un uomo lavori, semini, bonifichi e coltivi, usandone il prodotto, tanta è proprietà sua”, secondo il principio che la terra appartiene a chi la lavora e la cura.

Per quanto un tale empirismo sia frutto di un legame ancestrale con la terra ancora subordinato alla gerarchia cristiana, comincia a prender corpo la pratica di un uso di un fattore di produzione, la terra appunto, in ragione dell’utilizzo dei suoi frutti. Non si parla ancora di un libero scambio in un ambito negoziale, il mercato.

Tuttavia, la sacralizzazione del lavoro in quanto pratica di accumulazione di beni, prodotti e capitale glorificava “la suprema realizzazione dell’esistenza umana” (J. Rifkin). La teoria dell’utilità era alle porte di un liberalismo ormai spontaneamente operante che attendeva un suo riconoscimento sull’altare dei mercati.

Il filosofo scozzese David Hume (1711-1776) corroborava le proprie asserzioni osservando: “Studiate chi scrive delle leggi di natura, e scoprirete sempre che, qualunque sia il principio da cui muovono, finiscono sempre allo stesso punto, attribuendo come ragione ultima di ogni regola che stabiliscono la convenienza e la necessità dell’umanità”.

Oltreché essere la ragione ultima dell’umanità, convenienza e necessità sono il primo fondamento di una civiltà che per guadagnarsi sopravvivenza e prosperità dovrà necessariamente e convenientemente adottare modelli di sviluppo, produzione, scambio e consumo compatibili con i cambiamenti in atto, sopportabili e tollerabili da una Terra che per chiudere il cerchio contrappone al regime del Tuo contro il Mio la condivisione del nostro bene comune, quel capitale universale scritto dalle leggi di natura.

Il cambio di paradigma alla base di una civiltà improntata a un’etica ecologicamente consapevole, il telos dell’agire umano, risiederà probabilmente nel sedimentare equilibri convenientemente necessari all’insieme dei suoi individui ed alla loro contestuale interazione e convivenza collaborativa con tutte le forme di vita.

L’uomo dovrà responsabilmente coltivare e regolare questa intesa corale. I cosiddetti utilitaristi nutrirono la neofita classe capitalista, mercantile e commerciale, di un substrato intellettuale in ragione del quale “la massima felicità possibile per la società si raggiunge garantendo a ogni uomo la massima quantità possibile del prodotto del suo lavoro”, elevando la proprietà a “strumento per il progresso della felicità umana”.

Oltre a essere il fondamento del mercato capitalista, per i filosofi utilitaristi del secolo XVIII il regime della proprietà privata incorporava il principio stesso della libertà individuale, identificandosi come “lo strumento necessario per sostituire un nuovo sogno utopico materialista alla vecchia visione del mondo utopica della Chiesa, ispirata dalla teologia” (J. Rifkin).

“La proprietà è la libertà dell’uomo esercitata sulla natura fisica”, affermava Raymond-Théodore Troplong (1795-1869), Presidente del Senato di Francia. “Sfruttando il metodo scientifico, tutta la natura poteva essere espropriata, domata e ridotta a proprietà privata produttiva: sottoposte al lavoro, le risorse naturali – cioè la materia informe – non solo si trasformavano in proprietà dell’uomo, ma diventavano anche produttive, aumentando di valore” (J. Rifkin).

Dall’Art Nouveau al green

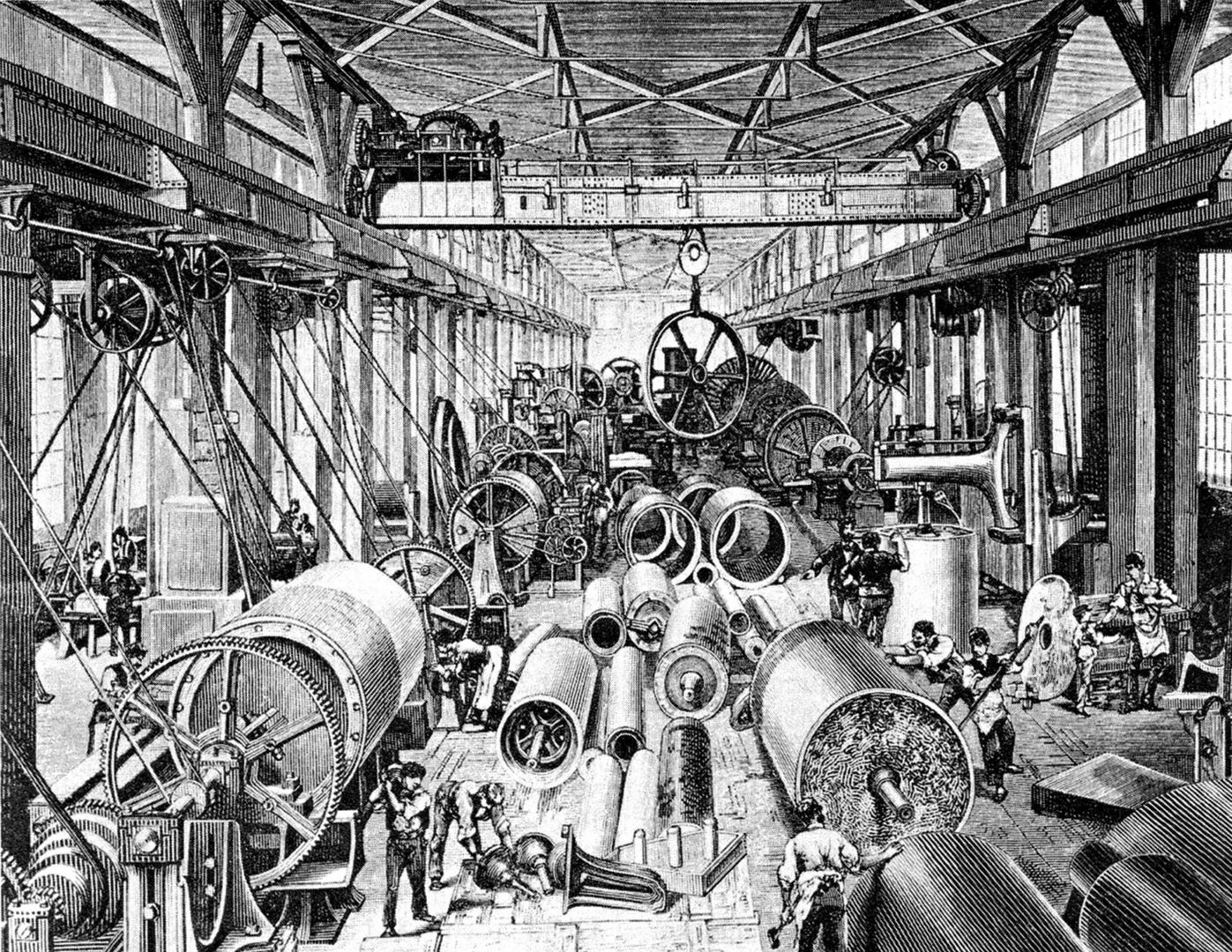

Tra le componenti fenomenologiche del Modernismo di inizio ‘900, il fattore tecnologico-produttivo ha un movente ideologico: “il lavoro industriale, inteso come lotta e trionfo dello spirito sulla materia, sarà il mezzo con cui il popolo (…) adempirà alla funzione egemonica e universale cui si crede predestinato”.

La fabbrica è il luogo in cui la classe operaia insegue la sua missione storica, barattando la propria condizione naturale con il rito della produzione seriale; la campagna è il luogo dove la classe contadina si illude di conservare la propria sanità morale e la propria nobiltà nativa, mentre una nuova classe, la borghesia capitalista, va cercandovi un rifugio intimo e privilegiato dalla melopea dell’industria.

Sfruttata dalla sua condizione di natura dagli Enclosure Acts, una nascente forza lavoro emigra verso suburbs industriali mossa dalla sua nuova missione storica.

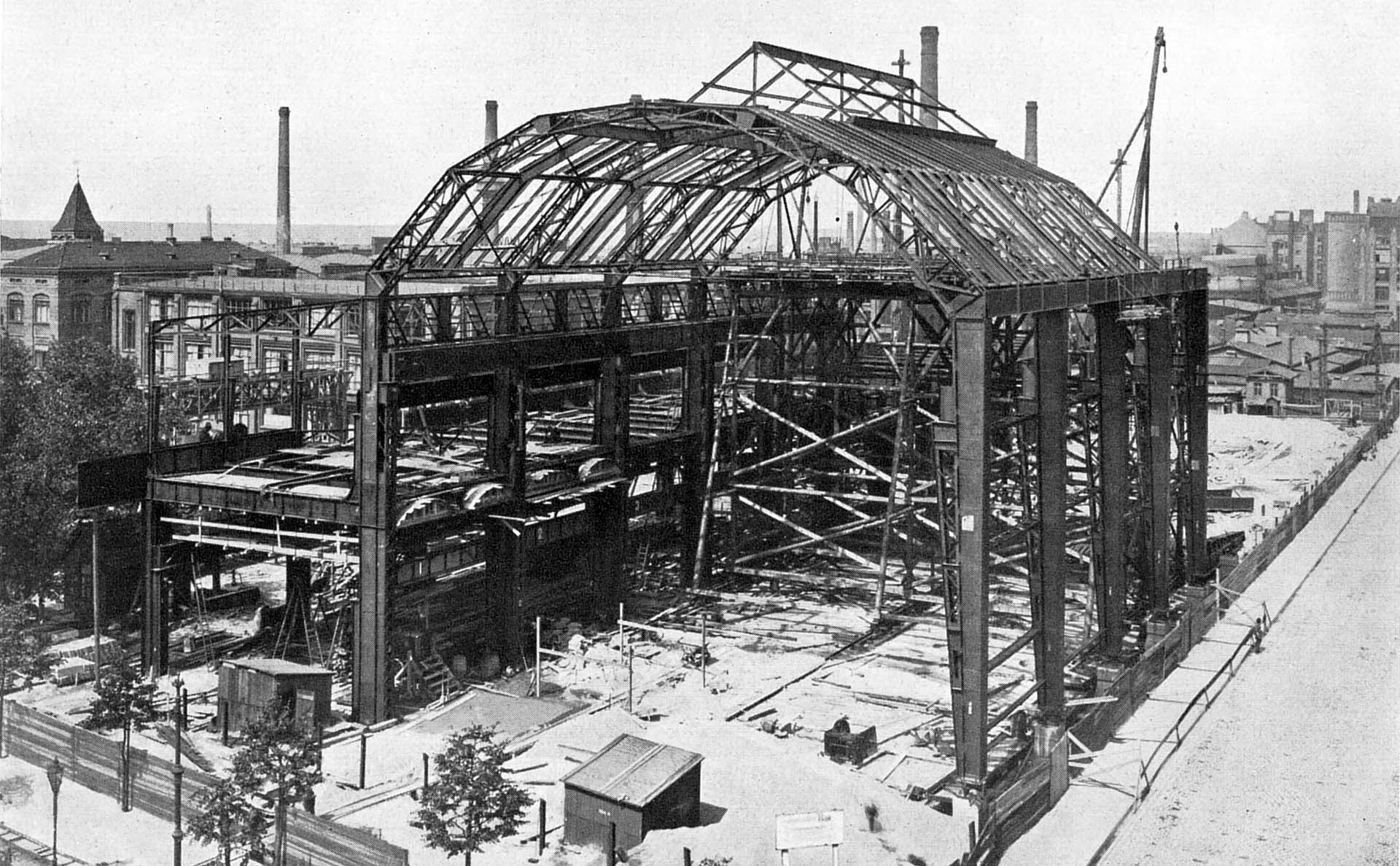

La troverà in una città pronta ad emulare le forme della natura tramite la materia dell’industria: colonne e volute saranno gli idiomi di un’artiglieria floreale con cui l’industria parlerà alle masse il linguaggio della Modernità. Se da un lato il movimento della Art Nouveau di inizi Novecento si presenta come fenomeno nuovo e dirompente, capace di sublimare le forme della natura nella materia e nella vitalità dell’industria, dall’altro si impone come veicolo di un’espressione cosmopolita che, malgrado le inflessioni linguistiche dei singoli Paesi, traduce nel mondo della produzione le spinte rivoluzionarie del Progresso.

Come se oggi volessimo tradurre nel mondo della produzione gli slanci altrettanto rivoluzionari di un nuovo progresso sostenibile. Poiché una civiltà globale ed evoluta non può e non potrà fare a meno delle logiche di produzione e delle leggi ferree del capitalismo, pena la sua regressione, sarà l’Industria ad avere in sé la forza di diffondere il verbo della sostenibilità tramite il veicolo dei suoi prodotti.

E come il Modernismo di inizio XX secolo è stato idioma e gusto di una civiltà nuova, “entusiasta del progresso industriale, che considera un suo privilegio intellettuale, a cui corrispondono anche responsabilità sociali” (G. C. Argan), così una civiltà, oggi, potrà dirsi davvero moderna se sarà in grado di veicolare il progresso industriale con la responsabilità sociale ed etica di farne necessità e privilegio di un’umanità inclusiva.

Poiché l’industria accelera i tempi del prodotto stimolandone consumo e ricambio, le sue logiche di produzione sono tanto più sopportabili per il pianeta quanto più modellate su principi e criteri di riciclo e circolarità. Come la moda ha agito da motore psicologico e sociale della produzione, orientandone o virandone leggi o traiettorie, oggi solo una cultura etica e pervasiva potrà consapevolmente guidare l’industria verso logiche di mercato sostenibili.

L’industria può educare l’uomo ai consumi, l’uomo può educare, in quanto consumer, l’industria alla produzione sostenibile. Ne deriva che la ragione di una civiltà sostenibile risiede nell’equilibrio che viene ad instaurarsi tra logiche di produzione e consumo convenientemente consapevoli per l’economia (l’uomo e i mercati) e l’ecosfera. In questo dialogo, la radice comune eco (oikos= casa) aiuterà l’uomo a riscrivere la sua condizione resiliente e ad adattarsi ad un pianeta che si rinaturalizza.

L’evidente e costante proposito di comunicare per empatia una diffusa sensibilità verso gli equilibri ecosistemici del pianeta) il cosiddetto Green Deal (rimarrà trappola dei confini dorati di una retorica narrazione senza l’impulso di un’industria altrettanto eticamente e globalmente impegnata. L’etichetta green spesso implode in un narcisismo “che rivela il limite estetistico della sua eticità programmata” (G. C. Argan).

Talvolta nasce il sospetto che quel ornatismo green che decora i centri urbani sotto l’egida di una nuova primavera sia piuttosto la ricetta morente di uno sterile estetismo quanto il pizzo dissimulatorio di incontrollati volumi, simulacro di un linguaggio della censura o della mitigazione urbana che rivendica l’idioma della sostenibilità quando di sostenibile non ha né costi di esercizio né tecnologie di mantenimento.

Piuttosto che esprimere una reale volontà di riqualificare l’ambiente della vita, questa formula si proietta come manifesto di avanzate tecnologie che pretendono di celare dietro un nuovo ordine architettonico l’immagine, ma solo quella, delle future città.

Empatia, collante sociale di una civiltà ecologica

Tanto negli Stati Uniti quanto in Europa la razionalità utilitaristica costruita sul diritto di proprietà ha sovente sovrastato un modello comunitario modellato sui diritti umani universali.

Come scrive il sociologo britannico John Urry (1946-2016), “c’è una crescente contraddizione fra i diritti, che sono universali, uniformi e definiti globalmente, e le identità sociali, che sono particolaristiche e territorialmente definite” (J. Urry, Beyond Societies: Mobilities for the Twenty-First Century, 2000).

John Urry ci introduce al diritto della cittadinanza ecologica: “ogni essere umano ha il diritto di vivere in un rapporto armonioso e sostenibile con il pianeta, e di godere dei frutti della natura”.

In un pianeta di economie globali, comunità transnazionali e transculturali, il diritto alla cittadinanza ecologica risiede nella nostra capacità di empatizzare con tutte le strutture viventi per promuovere una consapevolezza globale.

Tommaso d’Aquino trovava nell’osmosi fede-ragione quella che chiamava la delicata sintesi: “il più urgente compito intellettuale della incipiente era globale è creare una nuova sintesi, che unisca fede, ragione ed empatia in una potente miscela in cui ciascuna di esse sia premessa delle altre” (J. Rifkin).

L’empatia, quindi, è il collante sociale che proietta la razionalità utilitaristica verso un nuovo mondo del Noi, che ci invita a sentire l’altro come parte di un tutto interdipendente con cui ogni essere armoniosamente interagisce, in una nuova delicata sintesi che rifugga dal rintocco di un tempo quasi scaduto. Time’s Up!