La Terra è malata? Si, ma non è grave. Con questa ironica prefazione al suo libro La Terra scoppia. Sovrappopolazione e sviluppo (2003) il politologo Giovanni Sartori contrasta la formula imbonitrice comparsa sulle colonne di Ideazione (settembre-ottobre 2002), ove si leggeva: L’apocalisse ecologica è stata l’ultima delle grandi narrazioni del Novecento… Oggi il catastrofismo è in declino… Gli ambientalisti appaiono logorati… Il concetto di sostenibilità appare superato.

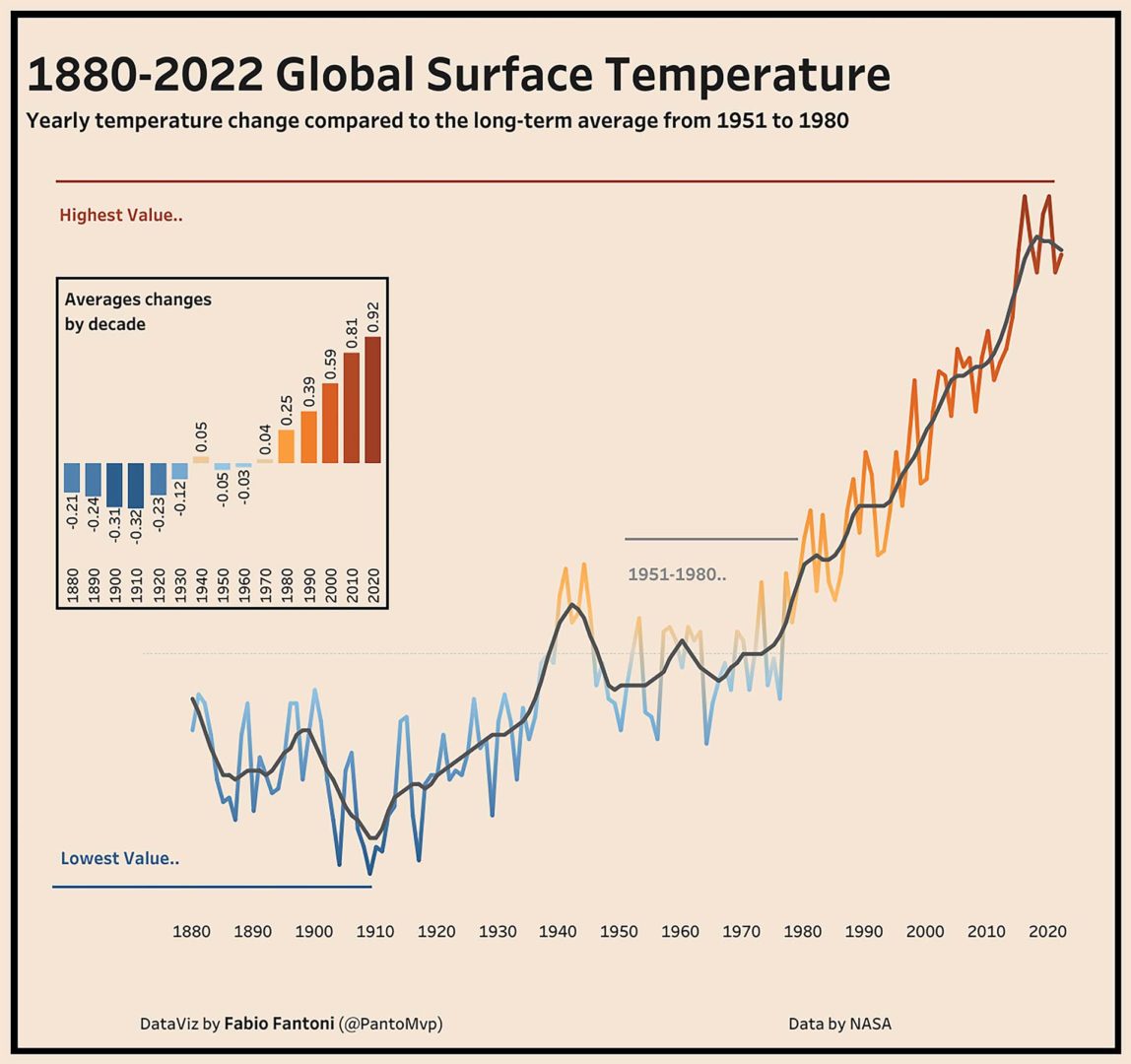

Beh, L’apocalisse ecologica sarà forse stata l’ultima delle grandi narrazioni del Novecento – un secolo nato con le Avanguardie e salutato dall’avvento dell’informazione digitale – ma certo è e sarà la prima e più allarmante cronaca del nostro millennio, nato sulle macerie del terrorismo globale e tenuto in ostaggio dagli effetti di un riscaldamento ormai altrettanto globale, frutto dell’uomo e dei suoi ecocrimini.

Mentre tra un secolo, di questo passo, il pianeta Terra sarà mezzo morto e gli esseri umani anche (Sartori). A soli 15 anni dal Rapporto Brundtland (Our Common Future, United Nations, 1987) – con il quale si presentava al mondo un modello di sviluppo sostenibile – Il concetto di sostenibilità veniva tacitato da Ideazione come superato. Il nuovo millennio si apriva vedendo quadruplicata la popolazione terrestre (da 1,6 a 6 miliardi) nell’arco del solo ultimo secolo, secondo un crescendo giornaliero di 230.000 nuovi inquilini.

Ogni anno nascono così più di due Spagne. Di questo passo nel 2015 saremo già cresciuti di un ulteriore miliardo e nel 2050 saremo, si prevede, 9-10 miliardi. Le previsioni di Sartori sono già state confermate dalle proiezioni ONU e dai fatti e cresciamo a suon di 300.000 abitanti al giorno.

Per sostenere sopravvivenza e benessere, la crescita demografica richiede sviluppo economico, ovvero progresso tecnico. Ma la cosiddetta Età del Progresso – come la definì Jeremy Rifkin – la stiamo vivendo ormai da tempo e altri popoli ancora si appresteranno a viverla.

Risuonano le deduzioni del senatore Giorgio Ruffolo (1926-2023): crescita e tecnica concorrono, con la popolazione, a provocare l’insostenibilità dello sviluppo. Quindi la domanda che sorge spontanea è: come possiamo garantire uno sviluppo sostenibile del pianeta in equilibrio con la sua crescita economica, tecnica e demografica? Su quale fattore occorre maggiormente operare nell’interazione dinamica delle tre variabili? Qualche autore ha addirittura sostenuto la tesi della decrescita, dietro l’ovvia constatazione che le risorse sono esauribili, ma intanto siamo 8 volte quanti eravamo appena 125 anni fa.

Nei suoi 2-300mila anni di evoluzione, l’homo sapiens non ha mai conosciuto e affrontato una crescita così esplosiva, per questo La Terra scoppia. In quale misura si può sperare che la tecnologia ci possa salvare?

Se da un lato l’evoluzione tecnica sta trascinando il pianeta nel vortice del collasso, come già osservava Sartori l’altra faccia della medaglia è che la tecnologia scopre anche le medicine che la curano, e quindi i progressi della tecnologia ne possono curare i danni. A patto che il progresso tecnico sia etico, ovvero possa sostenere in equilibrio le risorse ambientali indispensabili alla convivenza e sopravvivenza dei nostri ecosistemi antropici e naturali.

Allora, la tecnologia ci può salvare? Si, ma ci può anche finire di ammazzare. E ci ammazzerà di certo se accettiamo la formula che il problema non è lo sviluppo ma il sottosviluppo. A popolazione crescente, sviluppare il sottosviluppo può soltanto produrre un collasso da ipersviluppo (G. Sartori).

Ci potrà salvare quella tecnologia che combinerà i fattori di produzione con l’obiettivo di sviluppare una crescita sopportabile per il pianeta. Non molto tempo fa, erano i primi anni 2000, la Fao prevedeva un aumento della popolazione globale ad 8 miliardi nel 2030. Ebbene, abbiamo tagliato il traguardo con almeno un lustro di anticipo.

In un’intervista al Corriere della Sera del 6 settembre 2001, l’allora presidente Diouf dichiarava che il numero delle persone che soffrono la fame sarà comunque dimezzato nel 2030. A distanza di vent’anni – Rapporto 2021 – la stessa FAO concludeva che circa 2,3 miliardi di persone (29,3%) in tutto il mondo erano in una situazione di insicurezza alimentare moderata o grave (…). Quasi 294 milioni di persone (11,7% della popolazione mondiale) hanno sofferto di insicurezza alimentare grave.

A distanza di soli 5 giorni seguì il crollo delle Torri gemelle a New York, mentre a distanza di vent’anni seguì il crollo delle previsioni di Diouf. Negli stessi anni veniva fissato a 6 miliardi il limite di rottura degli equilibri ecologici. Potremmo quindi definire sostenibile quello sviluppo in grado di garantire una crescita compatibile con gli equilibri ecologici del pianeta (una crescita ecorealista).

Potere laterale ed energia distribuita

Nel suo libro La terza rivoluzione industriale (2011) Jeremy Rifkin – uno dei più brillanti economisti e divulgatori scientifici del nostro tempo – individua in un nuovo capitalismo distribuito la visione per chiudere il cerchio della questione energetica nell’era della decarbonizzazione.

I regimi energetici determinano la forma e la natura delle civiltà: come sono organizzate, come vengono distribuiti i proventi della distribuzione e dello scambio, come viene esercitato il potere politico e condotte le relazioni sociali. Nel ventunesimo secolo il ciclo della produzione e della distribuzione di energia è destinato a passare dalle colossali società energetiche centralizzate, che sfruttano i combustibili fossili, a milioni di piccoli produttori, che generano da sé le energie rinnovabili nelle proprie case e scambiano l’eventuale surplus in un ambito collettivo infoenergetico.

Nel secolo che stiamo vivendo la democratizzazione dell’energia avrà profonde ricadute sull’organizzazione complessiva della vita degli uomini. Stiamo entrando nell’era del capitalismo distribuito. Continua Rifkin: le energie rinnovabili, ampiamente disponibili, della Terza rivoluzione industriale creano lo spazio per migliaia di imprese distribuite connesse tra loro attraverso relazioni economiche collaborative integrate in reti, che funzionano più come ecosistemi che come mercati.

Nella nuova era, i mercati concorrenziali lasceranno sempre più il passo a reti collaborative, e il capitalismo verticistico sarà sempre più marginalizzato dalle nuove forme del capitalismo distribuito. Una nuova visione economica di democratizzazione dell’energia in cui la parola chiave è rete, un processo partecipativo dell’energia a distribuzione laterale – non di tipo top-down – in cui ciascuno mette in rete (o per meglio dire inforete) il proprio surplus energetico prodotto secondo una partecipazione collaborativa paricratica.

Ecomercati dell’energia alimentati dalla rete, un oligopolio dell’energia a gestione capillare costruito non sul carbonio e i suoi derivati bensì sui pilastri di una nuova rivoluzione industriale, la terza in ordine di tempo. Perché continuare a pompare “all’ultima goccia” le energie fossili confinate negli inferi del sottosuolo quando possiamo far leva sulle energie vitali dell’ecosfera, convertendo i suoi elementi primari – acqua, aria, sole e terra – in energia vitale?

Questo nuovo sistema nervoso dell’economia accompagnerà la transizione dal mito dell’efficienza produttiva di narrazione taylorista a una nuova efficienza, quella energetica.

Potremo quindi coniare un neologismo: energesi, ovvero la narrazione della transizione cosciente da regimi energetici che determinano la forma e la natura della civiltà ad oligarchie e poteri laterali che ne assicurino la sopravvivenza nella Età della Resilienza e dei cambiamenti climatici.

Del resto, come osserva lo stesso Rifkin le grandi trasformazioni economiche della storia avvengono quando una nuova tecnologia di comunicazione converge con un nuovo sistema energetico: le nuove forme di comunicazione diventano il mezzo per organizzare e gestire una civiltà più complessa, resa possibile dalle nuove fonti di energia.

Antropia ed entropia

Antropia ed entropia sono le due scintille di una reazione dagli effetti multipli ed esplosivi: l’aumento di impronta entropica innesca il secondo principio della termodinamica, degenerando o dissipando energia.

Nel suo libro Civiltà e sviluppo: un approccio termodinamico alla storia della civiltà (Cuen, Napoli, 1999), Orazio Nobile osserva che il prodotto delle trasformazioni operate dall’uomo (e in generale dagli animali e dalle piante, sia pure con velocità molto diverse), è un disordine del quale non è più possibile ricostruire le condizioni di partenza, l’uomo è un complesso sistema dissipativo, risultato di numerosi processi irreversibili.

Per farsi un’idea del consumo di energia connesso al carico entropico, basti pensare che a metà Ottocento il consumo pro capite annuo di energia non raggiungeva il megawattora (0,9 Mwh), pari al lavoro di uno schiavo 24 ore al giorno per tutto l’anno. Il miliardo e 200 milioni degli allora inquilini del pianeta consumava un’energia pari a quella che avrebbe dovuto produrre un esercito di schiavi altrettanto numeroso.

A 150 anni di distanza, a fine millennio, il consumo pro capite annuo di energia si era già ventuplicato; moltiplicato a sua volta per una popolazione ormai quintuplicata (5,5 mld circa) raggiungeva un’impronta energetica globale superiore ai 100 mld di megawattora.

E oggi? Gli attuali 8,1 mld di abitanti del pianeta sono ormai responsabili di un consumo medio pro capite annuo di circa 79 GJ (GigaJoule), media tra i 240 GJ di uno statunitense ed i 14 GJ di un africano. Tradotto in megawattora, questo valore equivale a circa 153.000 mld di Mwh (153.000 Twh) (equivalente a un consumo pro capite stimato in 19 Mwh/anno), corrispondente al lavoro di un esercito di schiavi pari a venti volte l’attuale popolazione terrestre.

L’ormai dibattuto tema della superpopolazione, sollevato da Malthus oltre due secoli fa, va quindi declinato in termini di dissipazione energetica. Sulla scena del dibattito mondiale fa la sua comparsa il concetto di sviluppo sostenibile, definito da Giovanni Sartori come quel limite oltre il quale c’è catastrofe. Sostenibile è quel pianeta che viene prima o si ferma prima della catastrofe, previene l’Ecocidio.

Ne furono pionieri Aurelio Peccei (1908-1984) e il Club di Roma da lui fondato, cui si deve la pubblicazione de I limiti dello sviluppo (1972), quindici anni prima che il Rapporto Brundtland (Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future) ne formulasse termini e linee guida.

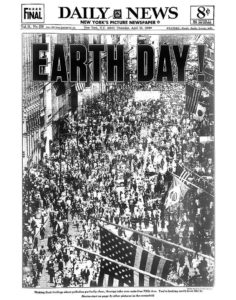

Negli stessi anni, correva il 22 aprile 1970, venne battezzata l’Earth Day, la prima Giornata della Terra. In seguito

a un incidente petrolifero avvenuto l’anno prima al largo di Santa Barbara, nel sud della California, 20 milioni di

americani si mobilitarono in difesa dell’ambiente, guidati dal celebre discorso del senatore Nelson: Tutti quanti, a prescindere dall’etnìa, dal sesso, dal reddito o dalla provenienza geografica, hanno diritto a un ambiente sano, equilibrato e sostenibile.

Il 28 gennaio 1969, un’improvvisa esplosione avvenuta a bordo della Platform A, la piattaforma battente Union Oil, aveva infatti riversato in mare 100.000 barili di greggio, con un impatto devastante sulla fauna marina; le vittime dell’ecocidio furono oltre 3.500, in gran parte uccelli, delfini, foche e leoni marini.

Per educare l’opinione pubblica all’importanza dell’ambiente, il Consiglio d’Europa proclamò lo stesso 1970 Anno europeo per la conservazione della natura: i delegati di 30 Paesi si diedero appuntamento a Strasburgo per delineare un piano per evitare il caos e la distruzione delle più preziose riserve ancora a disposizione dell’umanità e per contrastare la minaccia incombente di una catastrofe biologica.

Il cosiddetto Fronte mondiale per la natura era deciso ad affrontare quello che già allora, più di cinquant’anni or sono, veniva considerato il problema capitale del nostro tempo: come far si che il progresso tecnologico non si risolva nella distruzione di ogni forma di vita animale e vegetale, nell’inquinamento dell’aria e dell’acqua, nell’avvelenamento e nella desertificazione del pianeta Terra.

Già allora ci si chiedeva quali potessero essere i criteri generali di una pianificazione democratica che eviti il caos e la distruzione delle più preziose risorse naturali, quali strumenti devono essere messi in atto per controllare le modificazioni sempre più veloci e massicce cui l’uomo sottopone il territorio, al fine di evitare che esse si traducano in uno sfruttamento cieco, indiscriminato e suicida.

I quattro temi prevalenti affrontati erano e sono tuttora di assoluta attualità, dagli effetti dell’urbanizzazione e dell’industrializzazione, dalla difesa del suolo alla domanda di spazi naturali per la ricreazione di masse sempre più numerose, riguardante un impiego moderno e intelligente del tempo libero.

Sembra di leggere l’Agenda che si ripropone, ogni volta sempre più urgentemente, tra gli imperativi delle diverse conferenze mondiali sul clima e sull’ambiente che si rincorrono con cadenza annuale. O ancora, l’elenco delle problematiche connesse ai piani di sviluppo delle aree più densamente popolate del pianeta, legate a Paesi ed economie in forte crescita.

In un articolo di presentazione della Conferenza – pubblicato sulle colonne del Corriere della Sera in data 8 febbraio 1970 – per la prima volta si fa cenno a una nuova disciplina che ha a che fare con la sopravvivenza dell’uomo e lo stato di salute del pianeta, che studia i rapporti tra ogni forma di vita e il suo ambiente: l’ecologia. Antonio Cederna concludeva il suo saggio osservando che difesa della natura e dell’ambiente naturale altro non significa che difesa e sicurezza dell’uomo. Era il 1970: l’ombra della catastrofe ecologica già aleggiava minacciosa sul secolo a venire.

Per diversi anni la questione ecologica fu ospite fissa di quotidiani, organi di informazione, saggi e dibattiti scientifici. Tutt’altro che Scienza sovversiva o di tendenza, come qualcuno era solito definirla, la parola ecologia era già stata coniata da oltre un secolo, nel 1866, dal biologo tedesco Ernst Haeckel (1834-1919) per descrivere la scienza del complesso delle relazioni tra gli organismi e il mondo circostante, comprendente tutte le condizioni di esistenza.

Haeckel la definì come economia della natura, composta dalle parole greche oikos (casa) e logos (studio), letteralmente studio della casa, a designare il significato dell’ambiente come casa di tutte le creature viventi. Ma come tutte le dimore, le case vanno gestite e protette: da qui la definizione economia della natura, dal greco oikonomia, gestione della casa.

La nostra casa-madre, il mondo naturale, è governata da cicli chiusi che la conservano in equilibrio. Il cerchio della natura può chiudersi soltanto se le sostanze chimiche contenute nei suoi elementi primari – aria, acqua e terra – vengono rimesse in circolazione e ridiventano materia per alimentare altri cicli naturali.

Come osserva il chimico e ambientalista Giorgio Nebbia (1926-2019) la degradazione ambientale e gli inquinamenti provocano rottura dei cicli naturali che da chiusi si fanno aperti, dalle riserve viene estratta più materia di quanta non venga restituita, i rifiuti aumentano in misura tale che la natura non riesce ad assimilarli tutti. Soltanto una circolarità non dissipativa può rinaturalizzare processi e cicli vitali, consentendo alla natura di chiudere il cerchio.

Il mondo naturale si è stratificato in tempi lunghissimi che hanno attraversato le fasi evolutive del pianeta prima che questo venisse trascinato nel vortice turbolento e degenerante degli ultimi tre secoli di Età del Progresso, una frazione di tempo infinitesimale nelle dinamiche evolutive del pianeta.

Eppure, meno di tre secoli di rivoluzioni industriali sono bastati all’uomo insipiente per bruciare all’ultima goccia i forzieri del carbonifero che la natura ha sedimentato e custodito per millenni nel ventre delle sue miniere di energia confinata. Liberare questi depositi celati da lunghissimi cicli evolutivi ha completamente disarticolato e scomposto le catene della natura.

Nel suo libro Chiudere il cerchio (The Closing Circle, 1971), Barry Commoner (1917-2012), biologo e politico statunitense, spiega che in ecologia, come in economia, non c’è guadagno che possa essere ottenuto senza un costo. (…) Infatti, poiché l’ecosistema globale è un tutt’uno connesso – in cui nulla può essere guadagnato o perso e che non è soggetto a un miglioramento globale – tutto ciò che viene utilizzato dall’uomo deve essere sostituito.

E il pagamento di questo prezzo non può essere evitato, può solo essere ritardato. E l’attuale crisi ambientale è un avvertimento che abbiamo ritardato troppo a lungo.

Commoner osserva che la rottura del cerchio della natura, che si manifesta sotto forma di impoverimento delle scorte di risorse e sotto forma di inquinamento, non dipende – o non dipende soltanto – dal fatto che siamo in troppi sulla Terra, ma dipende dalle regole economiche correnti.

Certo, già allora la popolazione globale stava incalzando al ritmo di 80 milioni l’anno, ma per allentare l’impronta antropica ed entropica sull’ambiente Commoner suggerisce piuttosto di agire sulla tecnica di produzione e sull’etica dei consumi.

Le sue argomentazioni vengono tradotte in una semplice equazione nella quale l’intensità (I) dell’impronta ambientale (l’inquinamento) è direttamente proporzionale alla popolazione (P), alla domanda annua di merci e servizi per individuo (A) e alla quantità di inquinanti per unità di merci e/o servizi prodotti (T), il cosiddetto fattore tecnologico (I = P x A x T).

Per attenuare la rottura dei cicli naturali e salva guardare – o per meglio dire salvare – un pianeta oggi sempre più superpopolato, globale e tecnocratico, è più che mai urgente agire su tecnologie di produzione e stili di consumo tanto dei Paesi ricchi quanto di quelli in forte crescita, prefigurando nuovi indicatori – non solo monetari – per misurare la qualità di merci e servizi prodotti e consumati, come il costo ambientale o il costo energetico.

L’analisi di Commoner già introduceva un concetto di economia sostenibile e circolare che oggi la Tecnica ci consente compiutamente di realizzare, sta nella nostra etica saperla usare per ri-chiudere il cerchio della natura.

Il significato economico dell’ecologia sta nella compatibilità fra sistemi economici e sociali esistenti e la conservazione degli equilibri dei sistemi naturali, cioè la possibilità di chiudere il cerchio della natura. La natura non riconosce i rifiuti che l’uomo produce. Occorre trovare un’equilibrata compatibilità tra una natura che genera risorse e un’umanità che fabbrica rifiuti.

Se è vero che L’uomo ha perso la capacità di prevedere e prevenire, finirà per distruggere la Terra – come scriveva Albert Schweitzer (1875-1965), premio Nobel per la Pace nel 1952 – è altrettanto vero che l’uomo stesso, in quanto dotato di capacità di prevedere e prevenire, è ancora in tempo a salvare il pianeta.

di Moreno Pivetti, Architeto

BIbliografia

- Antonio Cederna, Un Fronte comune per la natura, Corriere della Sera, 8 febbraio 1970;

- The World Population Situation in 1970, Onu, New York, 1971;

- Donella Meadows et al., I limiti dello sviluppo, Per il progetto del Club di Roma sui dilemmi dell’umanità, Mondadori, Milano, 1972;

- Barry Commoner, Il cerchio da chiudere, Garzanti, Milano, 1974- P. Bohm, A. V. Kneese (a cura di), L’economia dell’ambiente, Franco Angeli Editore, Milano, 1974;

- E. K. Fȅdorov, Risorse, ambiente, popolazione, Editori Riuniti, Roma, 1975;

- Alfredo Todisco, Breviario di ecologia, Rusconi, Milano, 1976;

- Antonio Cederna, La distruzione della natura in Italia, Einaudi, Torino, 1976;

- Barry Commoner, La povertà del potere, Garzanti, Milano, 1976;

- Grazia Francescato, Il pianeta avvelenato, La Nuova Italia Editrice, Firenze, 1977;

- Donald Worster, Storia delle idee ecologiche, Il Mulino, Bologna, 1994;

- Giovanni Sartori, Siamo incoscienti e siamo in troppi, Corriere della Sera, 31 dicembre 2000;

- World Population Prospects: the 2000 Revision, Onu, New York, 2001; http:// www.un.org/popin/.

- Emilio Gerelli, Controcanto dell’ambientalista scettico, Domenica Il Sole-24 Ore, 23 dicembre 2001;

- Giovanni Sartori, Giovanni Mazzoleni, La Terra scoppia. Sovrappopolazione e sviluppo, Rcs Libri spa, Milano, 2003;

- Donella E Dennis Meadows, Iorgen Randers, I nuovi limiti dello sviluppo. La salute del pianeta nel terzo millennio, Mondadori Libri spa, Milano, 2018;

- Jeremy Rifkin, L’età della resilienza. Ripensare l’esistenza su una Terra che si rinaturalizza, Mondadori Libri spa, Milano, 2022