Negli ultimi decenni, il fotovoltaico ha smesso di essere visto esclusivamente come una tecnologia per la produzione di energia e si è trasformato in un elemento costruttivo integrato, in grado di rivestire e caratterizzare gli involucri edilizi.

L’innovazione nel settore Bipv (Building Integrated Photovoltaics) non solo risponde alle esigenze energetiche e ambientali, ma apre la strada a nuove possibilità di design e funzionalità.

Oggi, più di 100 prodotti Bipv sono commercializzati sul mercato europeo, ma solo tra l’1% e il 3% delle installazioni fotovoltaiche riguardano il Bipv.

Negli ultimi 20 anni, numerosi progetti internazionali hanno dimostrato la qualità, l’affidabilità, la convenienza economica e la flessibilità produttiva del Bipv.

Tuttavia la penetrazione nel comparto edilizio, dal punto di vista della tecnologia delle costruzioni, necessita ancora consapevolezza su come il Bipv possa introdursi all’interno dei processi costruttivi e architettonici, tra requisiti tecnologici, esigenze energetiche ed architettoniche.

La storia dell’innovazione in architettura mostra come l’introduzione di nuove tecnologie nel settore edilizio segua un percorso evolutivo ricorrente.

L’acciaio, ad esempio, quando fu introdotto nelle infrastrutture del XIX secolo, venne inizialmente impiegato secondo le tecniche tradizionali del legno, senza sviluppare immediatamente un linguaggio architettonico autonomo.

Solo nel tempo, la sua adozione portò a una trasformazione strutturale e formale, contribuendo alla nascita di un’estetica specifica.

Oggi, il fotovoltaico integrato in architettura (Bipv) si trova in una fase simile di transizione. Nonostante i numerosi esempi di applicazione, in molti casi il fotovoltaico è ancora concepito come un semplice rivestimento applicato a edifici progettati con logiche tradizionali, senza influenzare realmente il concetto architettonico.

La tecnologia viene spesso mimetizzata per adattarsi a forme consolidate, piuttosto che essere valorizzata come elemento generatore di una nuova espressione progettuale.

Alcuni prodotti, come le tegole fotovoltaiche che simulano quelle tradizionali, o i vetri solari che nascondono completamente le celle, riflettono questa tendenza alla conservazione del passato.

Tuttavia, questa scelta porta con sé un interrogativo critico: il fotovoltaico deve integrarsi in modo discreto o può diventare un materiale espressivo capace di ridefinire il linguaggio dell’architettura?

L’essenza dell’integrazione architettonica del Bipv non risiede solo nella multifunzionalità tecnologica, ma anche nella capacità di trasformare il rapporto tra edificio e ambiente.

Affrontare questa sfida significa non limitarsi a nascondere la tecnologia, ma esplorarne il potenziale estetico e progettuale, affinché il fotovoltaico diventi un vero e proprio strumento di innovazione architettonica.

In questo articolo analizziamo, sulla base di un modello derivante dalla ricerca condotta nel settore edilizio svizzero, tre aspetti fondamentali: i principi costruttivi dell’innovazione, le fasi del processo innovativo e gli archetipi dell’integrazione.

I principi costruittivi dell’innovazione per il Pv nell’involucro edilizio

L’evoluzione dell’integrazione fotovoltaica nell’edilizia si fonda su tre filosofie principali che definiscono il modo in cui i moduli Pv si inseriscono nell’involucro, in temini funzionali e tecnici.

Elemento Aggiunto (Building-Added Pv)

In questa prima strategia, il modulo fotovoltaico viene installato come componente indipendente e aggiunto, utilizzando sistemi di fissaggio specifici (come ganci, morsetti o sistemi di ancoraggio) per collegarlo all’involucro.

Pur fornendo soluzioni per affrontarte le varie interferenze con gli elementi costruttivo-funzionali dell’edificio (ad es. problemi di tenuta all’acqua e resistenza al vento specialmente nei punti di contatto), questa soluzione mantiene una netta separazione tra il Pv e il sistema costruttivo tradizionale.

Layering (Stratificazione dell’involucro)

Con l’evoluzione del mercato, il Pv ha cominciato a far parte della “libreria” degli elementi costruttivi dell’edificio. Soluzioni come tegole solari, membrane e pannelli di rivestimento hanno permesso di aggiungere alle funzioni tradizionali (isolamento, impermeabilizzazione) la produzione di energia.

Il passaggio da un elemento “aggiunto” a un elemento “stratificato” comporta una riorganizzazione delle interfacce e delle connessioni tra i vari strati, oltre alla multifunzionalità del componente, garantendo anche una maggiore coincidenza tra funzionalità dell’elemento e linguaggio architettonico.

Elemento Unitario (Multiperformance Building Skin)

In questa visione avanzata, il Pv diventa un componente unitario dell’involucro edilizio, in cui le parti costruttive ed elettrotecniche non sono normalmente disassemblabili, e che richiedono un approccio integrato fin dalla fase iniziale del progetto.

Le soluzioni unitarie prevedono anche tipologie di sistemi prefabbricati in cui il modulo fotovoltaico svolge simultaneamente funzioni strutturali, termiche e di generazione energetica.

Fasi dell’innovazione

L’innovazione legata al trasferimento tecnologico del fotovoltaico in edilizia si sviluppa attraverso fasi distinte, che evidenziano diversi gradi di trasformazione costruttiva e linguistica del concetto di involucro solare.

Permanenza

In questa fase, il fotovoltaico viene integrato nel sistema edilizio in modo da adattare un componente preesistente alle nuove esigenze energetiche, senza alterare radicalmente l’architettura tradizionale in termini di processo costruttivo e tecnologico.

Il Pv viene utilizzato in sinergia con funzioni già presenti nel componente/sistema, senza introdurre cambiamenti sostanziali nel design o nella struttura. La maggior parte dei sistemi sul mercato ricalca questa tendenza, come nel caso delle coperture discontinue inclinate, delle facciate ventilate o delle facciate continue.

In tutti questi casi, l’elemento tradizionale (per esempio, il vetro di rivestimento) viene sostituito con un vetro solare, tuttavia senza alterare in maniera significativa il sistema costruttivo, il processo di messa in opera (salvo alcuni accorgimenti per il passaggio dei cavi o per l’alloggiamento dei sistemi elettronici) e molto spesso anche il risvolto linguistico (a dipendenza della modalità di trattamento della superficie):

Mimesi

Alcune soluzioni si contraddistinguono per la ricerca di “mimesi” del fotovoltaico, con il tentativo di renderlo in apparenza simile ai materiali tradizionali (ad esempio, tegole solari che imitano texture di tegole in laterizio o pietra).

Questo approccio, pur nel tentativo di favorire l’accettazione estetica attraverso una bassa riconoscibilità, se in alcuni casi riesce a moderare l’inserimento in contesti sensibili (aree di valore paesaggistico, nuclei storici, ambiti con caratteristiche percettive particolari, etc.) tende in alcuni casi a snaturare eccessivamente l’uso dei materiali con una forzatura delle sue caratteristiche espressive e materiche originarie, che ne mettono in discussione il reale portato innovativo.

Evoluzione

Quando il Pv, con i propri requisiti, viene utilizzato come catalizzatore per una vera e propria rivoluzione del concetto edilizio, si parla di superamento dei tradizionali schemi progettuali.

In questa fase, il fotovoltaico non è più un elemento di contorno o integrato, ma guida la concezione architettonica, ad es. determinando la forma, la funzionalità e l’orientamento dell’edificio o di alcune sue parti.

È un approccio in cui la tecnologia e l’innovazione convergono per creare nuovi paradigmi costruttivi, come nei casi in cui grandi superfici solari sovrastano i volumi edilizi, oppure gli edifici sono fortemente connotati dal requisito di ottimizzazione del potenziale solare.

Archetipi dell’innovazione

L’integrazione del fotovoltaico nel settore edilizio può essere ulteriormente interpretata attraverso la definizione di archetipi che descrivono le strategie di progettazione e le dinamiche tra forma ed energia.

L’energia segue la forma

In questo scenario, il Pv viene incorporato in edifici preesistenti o in progetti con una morfologia già definita.

La forma dell’edificio resta inalterata e il fotovoltaico si adatta al design esistente, contribuendo alla produzione energetica senza modificare l’estetica in termini morfolologici ma soltanto in termini di percezione delle superfici di rivestimento.

Ogni superficie costruita, secondo tale approccio, potrebbe essere trasformata in una superficie solare.

La forma segue l’energia

In questo approccio, fin dalle prime fasi progettuali, l’obiettivo di massimizzare il potenziale solare guida la definizione della forma dell’edificio.

La morfogenesi, l’orientamento e le caratteristiche geometriche sono pensate per ottimizzare l’integrazione del Pv, dando origine a soluzioni architettoniche innovative che nascono dalla necessità di sfruttare al meglio l’energia solare.

Coperture rivolte a sud con una certa inclinazione, hanno rappresentato l’emblema di questo modello, soprattutto nell’era degli incentivi quando il principio era produrre la massima energia annuale possibile.

Con il cambiare dei paradigmi di gestione dell’energia (autoconsumo, autarchia, comunità energetiche, etc.) teoricamente questo modello dovrebbe mutare di conseguenza e dunque gli edifici adattarsi.

Forma libere

Qui, il fotovoltaico è applicato in modo free-form, ovvero senza obblighi di conformarsi a un involucro preesistente o di seguire d’altro canto forme di estremizzazione prestazionale.

Il Pv si propone come elemento che può anche superare i confini tradizionali dell’edificio, offrendo soluzioni flessibili e dinamiche che, pur non essendo completamente integrate, permettono una maggiore libertà progettuale.

L’idea di machina solare, dove superfici deputate a produrre energia rinnovabile si slegano dal perimetro dell’edificio e entrano anche nel contesto urbano con scale potenzialmente diverse, è un possibile modello.

Un ulteriore livello di analisi, considerato l’ampio ventaglio di soluzioni disponibili sul mercato, riguarda la personalizzazione dei componenti Bipv, che può essere classificata in base al grado di personalizzazione proposto dal modello produttivo-industriale:

- Alta personalizzazione. Soluzioni su misura, sviluppate in stretta collaborazione tra architetti e produttori, che consentono una completa integrazione estetica e funzionale (customization).

- Media personalizzazione. Prodotti con varianti limitate a parametri predefiniti (dimensione, colore) che offrono una certa flessibilità, ma restano in un ambito standardizzato (mass-customization).

- Bassa personalizzazione. Soluzioni completamente standardizzate, tipiche della produzione di massa, con possibilità limitate di variazione e personalizzazione (standardization).

Un edificio con 10 facciate solari

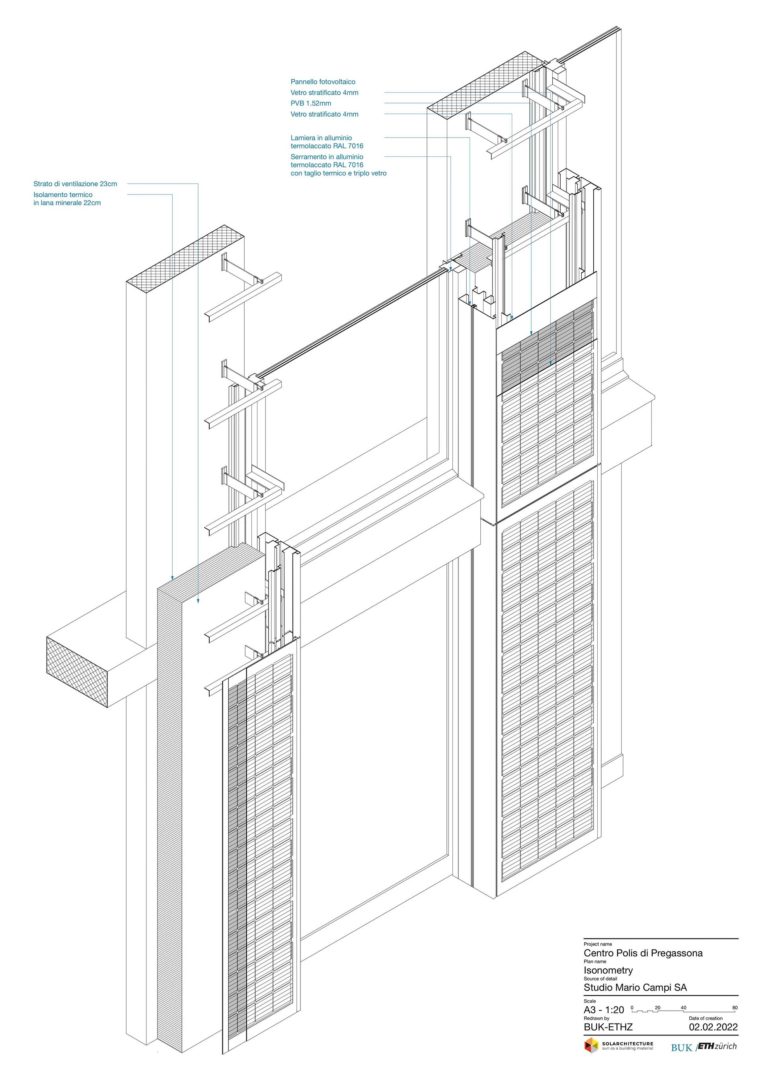

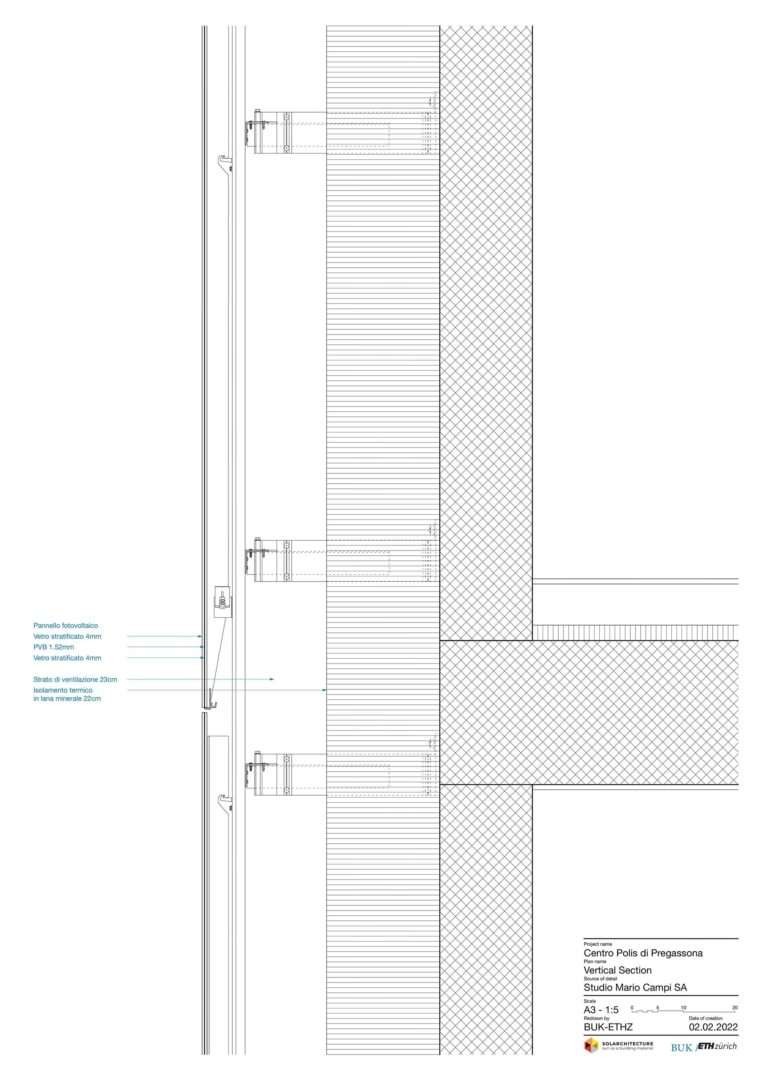

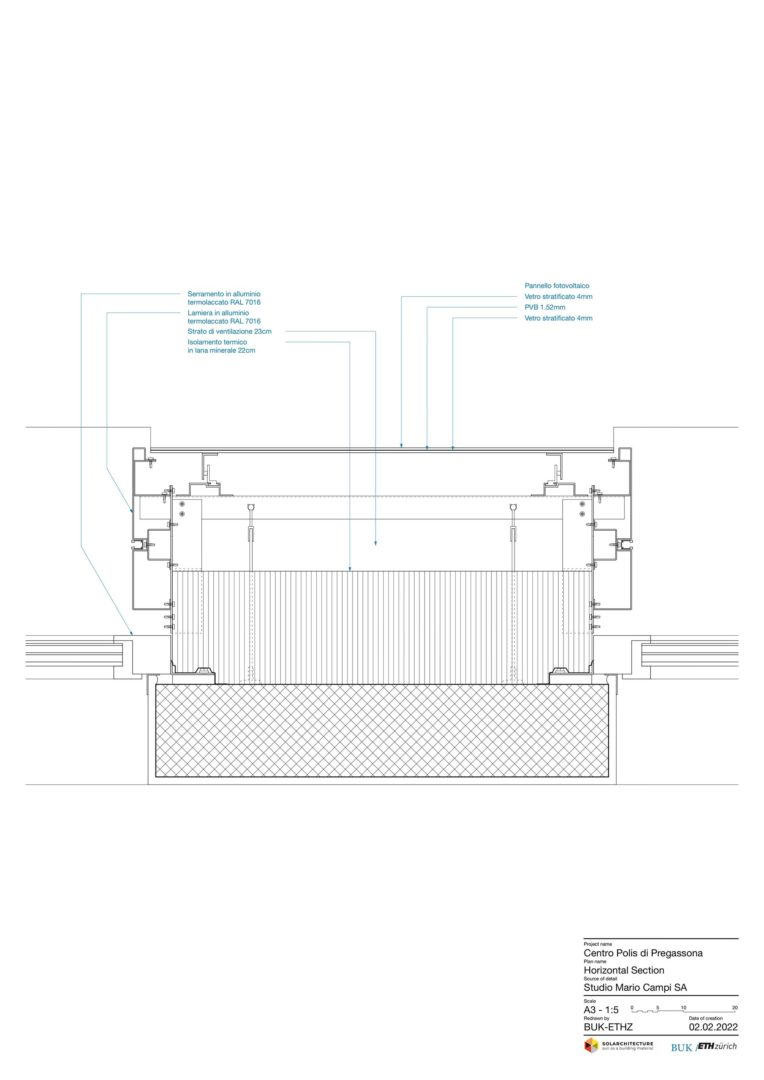

Il Centro Polis a Lugano rappresenta un esempio pilota in Ticino di integrazione del fotovoltaico in facciata. Realizzato tra il 2017 e il 2021, l’edificio è dotato di una facciata fotovoltaica da 173 kWp su una superficie di 1.675 m², oltre a un tetto fotovoltaico da 112 kWp (603 m²).

Questo progetto dimostra come la tecnologia solare possa armonizzarsi con il linguaggio, migliorando al contempo le prestazioni energetiche dell’edificio.

Ottimizzazione del rendimento energetico in condizioni non convenzionali

Uno degli aspetti distintivi del Centro Polis è la disomogeneità del potenziale solare e gli scenari non convenzionali di utilizzo, a causa dei forti ombreggiamenti.

Il rendimento della facciata fotovoltaica varia da 168 a 394 kWh/kWp, sulle 10 facciate, a seconda dell’orientamento e dell’ombreggiamento. In particolare, la differenza di irraggiamento annuo tra le superfici più e meno esposte raggiunge fino al 65% sulla stessa facciata.

Il design della facciata dunque, date queste condizioni, integra un componente personalizzato composto da 4 sotto-moduli elettricamente separati (48 celle, 4 diodi di bypass), per offrire un miglior compromesso tra costo e conversione energetica, moderando le perdite dovute all’ombreggiamento.

L’analisi delle prestazioni a lungo termine ha evidenziato: 100% di autoconsumo dell’energia prodotta dalla facciata; 6% di autosufficienza energetica con la sola facciata fotovoltaica; 23% di autosufficienza combinando facciata e tetto fotovoltaico.

Valori importanti in un edificio pubblico particolarmente energivoro. Nei mesi estivi le facciate a ovest presentano una produzione maggiore, mentre le facciate a sud producono più energia nei mesi primaverili e autunnali.

Considerando l’impianto Bipv a livello globale, un importante contributo è dato dalle facciate orientate ad est ed ovest, oltre a quelle orientate a sud. Le facciate orientate a nord, pur contribuendo alla produzione energetica, risultano essere molto limitate nella produzione energetica.

Una facciata convenzionale ma attiva

La facciata fotovoltaica del Centro Polis non è solo una superficie di produzione energetica, ma un elemento strutturale attivo dell’involucro edilizio.

Il progetto ha adottato tecniche di personalizzazione estetica, come trattamenti superficiali del vetro finalizzati ad ottenere la colorazione richiesta, che hanno comportato una riduzione ci circa il 25% della potenza in condizioni standard, soddisfacendo tuttavia al contempo l’integrazione architettonica richiesta.

Dal punto di vista costruttivo, i moduli fotovoltaici sono stati installati attraverso un sistema di facciata ventilata, garantendo durabilità e facilità di manutenzione.

In un’ottica di sviluppo di facciate ventilate con rivestimento Bipv sembra dunque rimanere essenziale soprattutto il riferimento ai criteri di progettazione delle facciate ventilate tradizionali, con la corretta progettazione dei vari strati funzionali, non emergendo criticità o particolarità legate alla presenza di sistemi attivi.

Gli ottimizzatori di potenza sono posizionati in copertura, riducendo la necessità di interventi diretti sulla facciata. Inoltre, l’analisi termica ha confermato che il riscaldamento dei moduli rimane entro limiti accettabili e tipici di una facciata ventilata, con assenza di hot-spot o stress sui diodi, garantendo l’affidabilità del sistema nel tempo nonostante le condizioni sfidanti.

Un modello replicabile basato sulla ricerca

Il Centro Polis è un progetto pilota nell’ambito del Bipv urbano, sviluppato all’interno del progetto di ricerca Verso-Est, condotto dalla Supsi in collaborazione con la Città di Lugano, Sunage, Alsolis e Ail. L’obiettivo è promuovere modelli di integrazione fotovoltaica nelle facciate attraverso:

- monitoraggio delle prestazioni energetiche delle superfici Bipv;

- analisi del divario tra simulazioni e dati reali per ottimizzare il design;

- valutazione tecnico-economica di costi, ricavi e ritorno sull’investimento;

- sensibilizzazione di architetti e decisori politici sulle potenzialità del fotovoltaico architettonico.

Dal punto di vista economico, l’extra-costo del sistema Bipv rispetto a una facciata analoga in fibrocemento è di circa 240 Chf/m². Il 70% del costo totale è legato all’acquisto dei materiali, con il rivestimento che incide per oltre il 50%, mentre la parte elettrica (inverter e cablaggi Ac/Dc) incide solo per un 5%.

Il progetto ha evidenziato come le condizioni di esposizione siano determinanti per il ritorno economico dell’investimento. Con dieci orientamenti diversi e ombreggiamenti parziali, la facciata Bipv del Polis ha registrato una bassa resa energetica media, rendendo il ritorno economico più sfidante.

Tuttavia, un’analisi di sensitività ha dimostrato che, in condizioni ottimali di esposizione (assenza di ombreggiamenti e orientamento favorevole a sud/sud-est/sud-ovest), il sistema può garantire un ritorno economico positivo in circa 13 anni.

Sebbene questo periodo sia superiore a quello di un impianto fotovoltaico convenzionale, risulta comunque competitivo rispetto a qualsiasi altro materiale da costruzione per facciate, che invece comporta esclusivamente costi senza generare alcun ritorno economico durante la sua vita utile.

L’esperienza del Centro Polis ha fornito dati fondamentali per la valutazione della replicabilità dei sistemi Bipv in ambito urbano.

La Città di Lugano, sulla base di questi risultati, sta implementando nuove facciate solari in progetti successivi, dimostrando che il modello può essere un riferimento strategico per la transizione energetica nell’edilizia.

Conclusioni

L’integrazione del fotovoltaico come materiale da costruzione rappresenta un passaggio chiave nell’innovazione edilizia. Dai primi tentativi di adattamento fino alle soluzioni più avanzate, il Bipv non è più solo un rivestimento, ma un elemento strutturale che produce energia e ridefinisce il linguaggio architettonico.

L’esperienza del Centro Polis dimostra che, il Bipv può essere un normale materiale da costruzione e, se ottimizzato anche in termini di esposizione e accesso al sole, competitivo anche dal punto di vista economico.

Tuttavia, emerge chiaramente la necessità di una progettazione integrata fin dalle fasi iniziali, per massimizzare le prestazioni e ridurre i costi. In questo contesto, diventa fondamentale coinvolgere professionisti specializzati nel Bipv all’interno dei processi di progettazione e costruzione, promuovendo una cultura di progetto e processo integrati.

Solo attraverso una maggiore consapevolezza tra architetti, ingegneri e investitori, e una strategia coordinata tra tecnologia, economia e design, sarà possibile conciliare architettura, sostenibilità ambientale ed efficienza economica, portando il Bipv a diventare un elemento essenziale dell’edilizia del futuro.

di Pierluigi Bonomo