Inaugurato nel febbraio 2023, The Abrahamic Family House è il frutto di un gesto tanto potente quanto complesso: racchiudere in un’unica architettura tre identità religiose storicamente separate.

Progettato dallo studio ghanese-britannico Adjaye Associates, il complesso sorge sull’isola culturale di Saadiyat, già sede del Louvre Abu Dhabi e futura casa del Guggenheim locale.

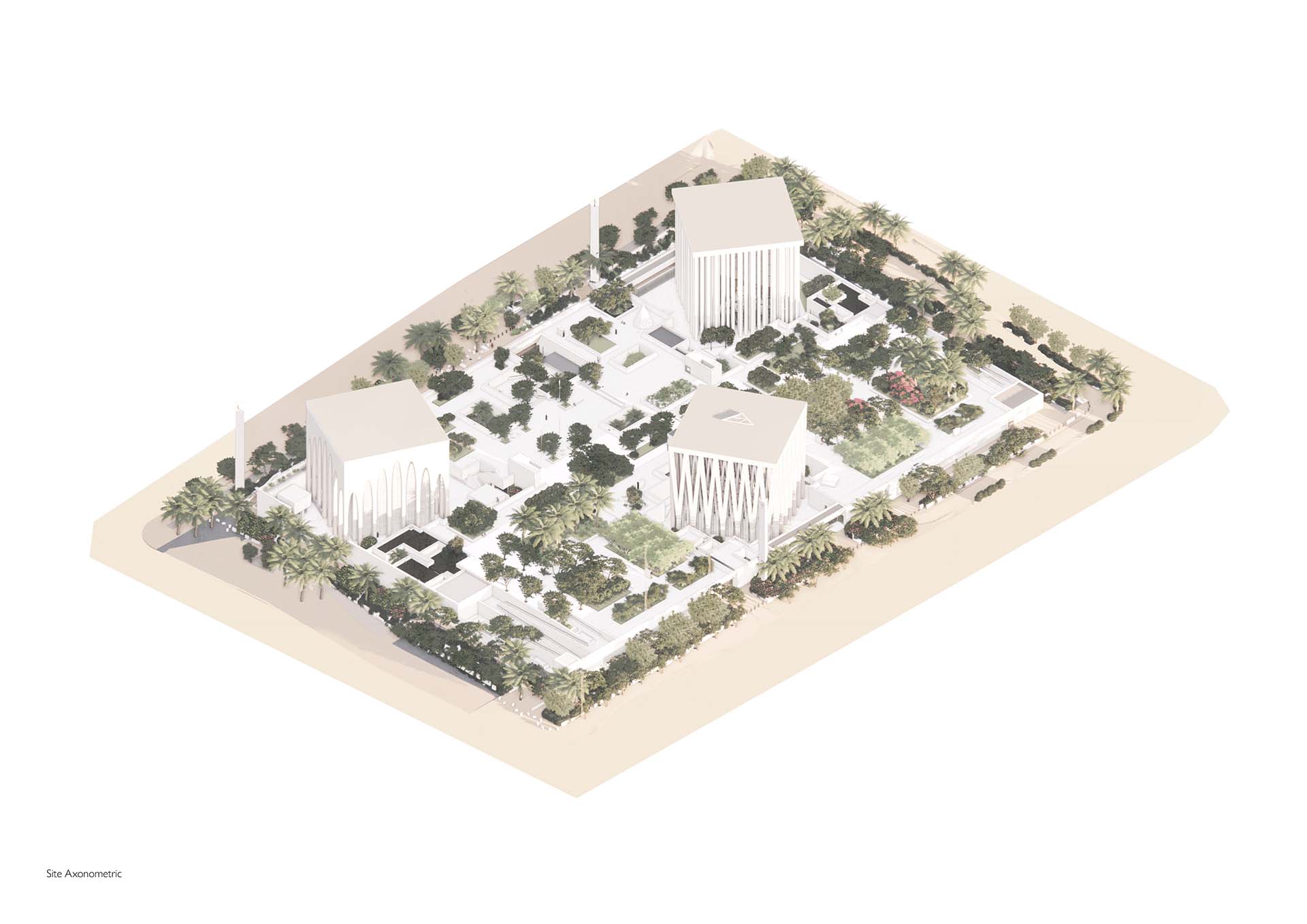

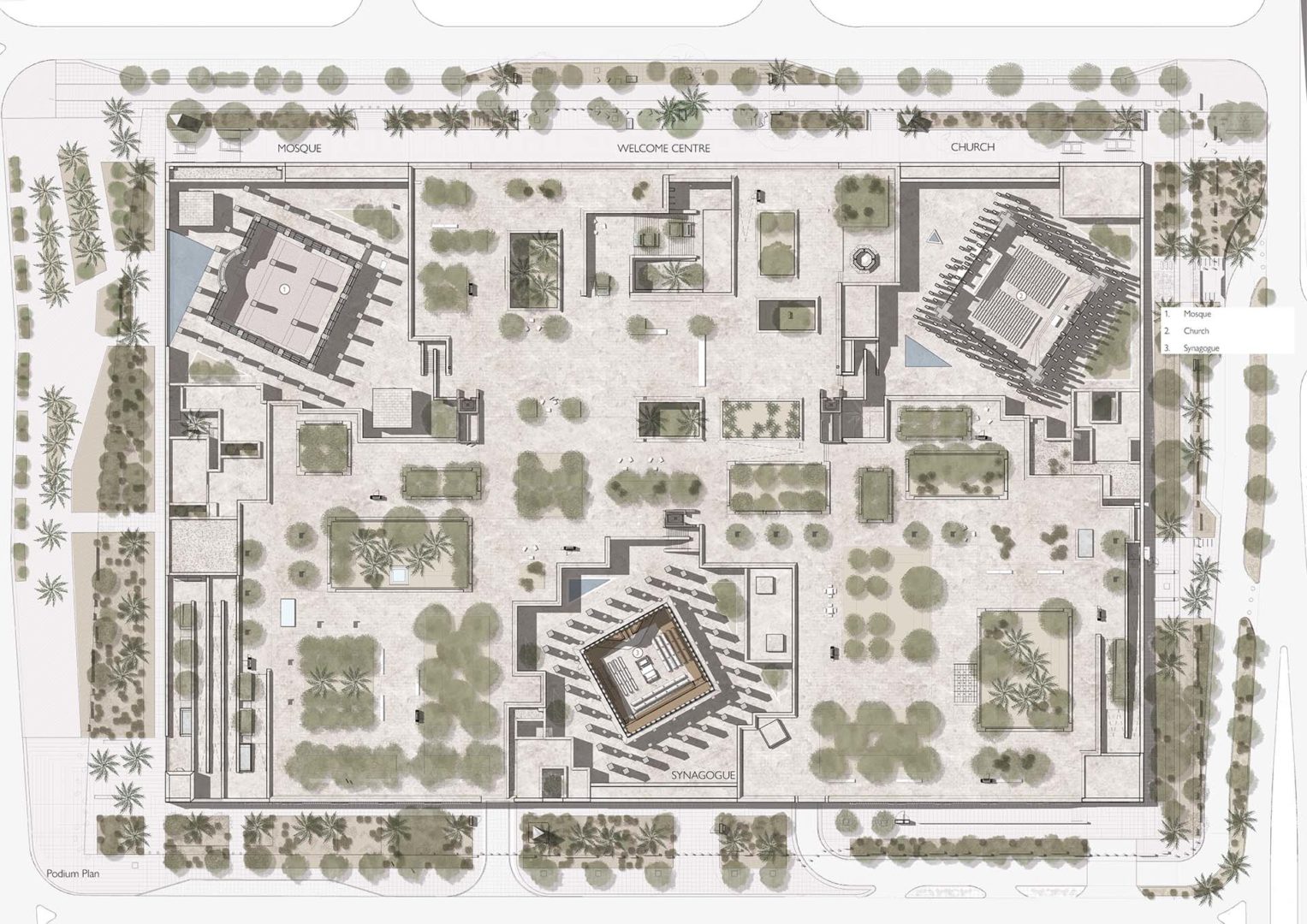

Le tre strutture principali – la Moschea Imam Al-Tayeb, la Chiesa di San Francesco d’Assisi e la Sinagoga Moses Ben Maimon – sono disposte in modo simmetrico attorno a un cortile centrale, condividendo un podio rialzato e un linguaggio architettonico comune, ma differenziandosi nei dettagli costruttivi, orientamenti liturgici e simbolismi rituali.

Ogni edificio si sviluppa come un volume cubico di circa 30 metri per lato, realizzato in calcestruzzo chiaro (off-white concrete), che richiama le tonalità del deserto emiratino.

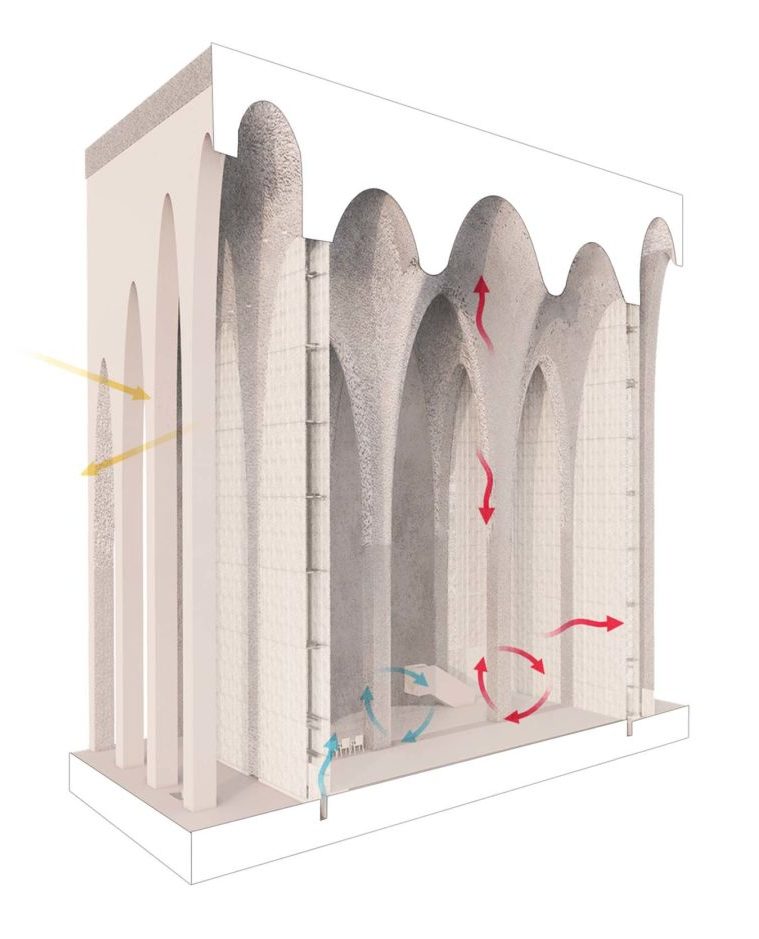

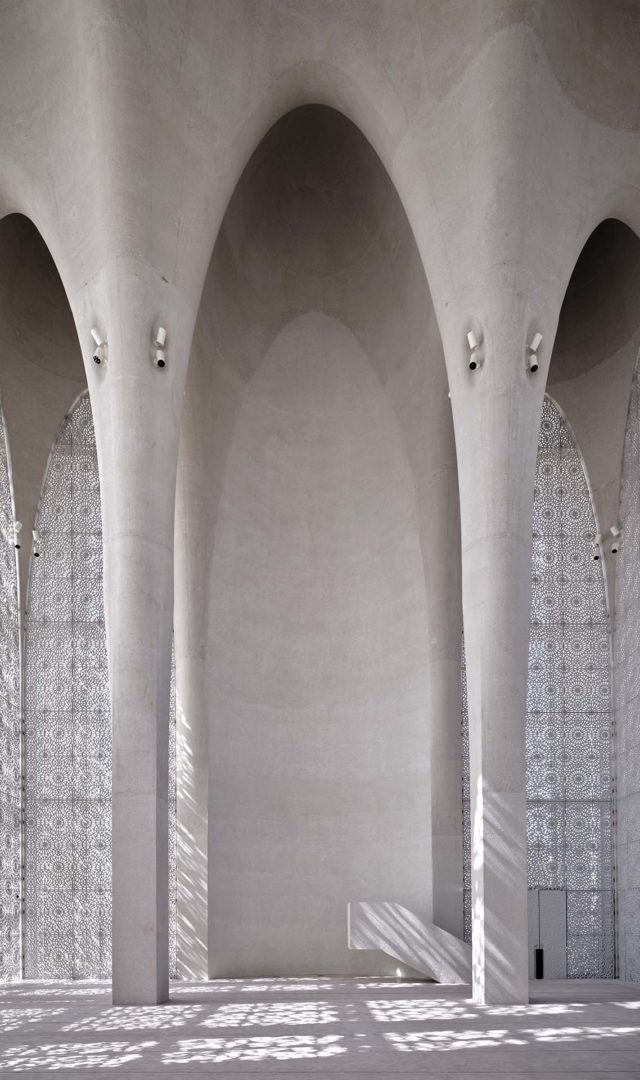

La moschea si distingue per la presenza di mashrabiya, reticoli traforati ispirati alla tradizione architettonica islamica, storicamente usati per regolare la luce e l’aria e proteggere la privacy degli ambienti interni.

La chiesa, orientata a est, presenta un grande lucernario zenitale e un interno contemplativo ispirato, secondo i progettisti, all’altare della Basilica di San Pietro, ma rielaborato in chiave astratta e interconfessionale.

La sinagoga, rivolta verso Gerusalemme, è caratterizzata da colonne a V che evocano le fronde intrecciate della sukkah, la capanna rituale di Sukkot, e da una tenda sospesa in rete di bronzo, che simboleggia il Tabernacolo originario del deserto.

La scelta progettuale intende trasmettere un messaggio: unità nella differenza, coabitazione pacifica nel rispetto delle identità. Ogni edificio è autonomo e sacro, ma anche parte di un tutto condiviso.

Il risultato è un’opera fortemente narrativa, che coniuga astrazione geometrica, materiali locali e una sensibilità architettonica che oscilla tra minimalismo spirituale e monumentalità simbolica.

Un laboratorio d’innovazione culturale

The Abrahamic Family House non è solo un edificio, ma un vero e proprio progetto culturale con un obiettivo ambizioso: diventare uno spazio aperto al dialogo tra religioni e culture diverse.

L’idea nasce come risposta concreta al documento sulla Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune, firmato nel 2019 da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar, Ahmed al-Tayyeb. Questo documento chiedeva di costruire ponti tra fedi differenti per promuovere la comprensione, la tolleranza e la pace tra i popoli.

In un’epoca in cui le differenze religiose vengono spesso strumentalizzate per alimentare divisioni, questo progetto architettonico lancia un messaggio opposto: la spiritualità può unire, anziché dividere. La struttura promuove eventi educativi, incontri tra comunità, conferenze accademiche, e prevede anche spazi neutri per attività laiche, come una biblioteca e un centro visitatori.

Da questo punto di vista, l’iniziativa riflette un’innovazione sociale profonda: un’architettura che non serve solo a contenere ma anche a connettere – persone, culture, memorie.

Una neutralità costruita? Il rischio dell’astrazione

La tensione verso l’universalismo del progetto rischia tuttavia di generare un effetto paradossale: l’omologazione simbolica. Le tre case di culto, pur formalmente distinte, sembrano quasi copie speculari.

L’eccessiva simmetria, unita a una palette cromatica neutra e a geometrie ricorrenti, può trasmettere più una logica museale che spirituale. In nome dell’uniformità e del rispetto reciproco, si rischia infatti di cancellare le specificità liturgiche e storiche.

Se la sinagoga e la moschea sono orientate secondo la tradizione, lo spazio interno appare comunque disciplinato da un rigore estetico che limita la spontaneità dei riti.

Anche la chiesa si presenta come uno spazio essenziale e silenzioso, più orientato alla contemplazione che alla solennità liturgica tradizionale.

In questo senso, il progetto di Adjaye è tanto potente quanto ambiguo: una scultura urbana più che un contenitore vivo di spiritualità. La sua forza simbolica è anche il suo limite funzionale.

Il progetto è anche un esempio sofisticato di soft power architettonico. Gli Emirati Arabi Uniti, e in particolare Abu Dhabi, stanno da anni investendo nel posizionamento culturale internazionale attraverso musei, università, biennali e architetture iconiche.

In questo quadro, The Abrahamic Family House si presenta come vetrina di tolleranza, un’icona del nuovo volto progressista del Golfo. The Abrahamic Family House si inserisce quindi in una narrativa strategica, che unisce spiritualità e branding nazionale.

Un’operazione elegante e ben confezionata, ma che solleva interrogativi sulla coerenza tra spazio simbolico e contesto politico.

Un aspetto meno discusso ma cruciale è quello della sostenibilità culturale. In un mondo globalizzato, dove le identità religiose rischiano di essere marginalizzate o strumentalizzate, creare un luogo che le riconosca e le valorizzi è un atto coraggioso.

The Abrahamic Family House propone una visione di cittadinanza spirituale condivisa, un bene comune intangibile che, se ben gestito, può rigenerare relazioni e comunità.

Il complesso si offre come piattaforma educativa, e propositiva. Ma perché tale sostenibilità si realizzi davvero, occorre andare oltre la monumentalità e investire su processi partecipativi reali, che coinvolgano le comunità religiose locali e internazionali nella programmazione e nella gestione quotidiana dello spazio.

Impatto ambientale e architettura responsabile

Pur collocandosi principalmente all’interno di una narrazione simbolica e diplomatica, The Abrahamic Family House adotta anche soluzioni concrete per ridurre il proprio impatto ambientale.

Il complesso è stato progettato secondo gli standard della certificazione Estidama 2 Pearl, uno standard ambientale specifico degli Emirati Arabi Uniti che promuove la sostenibilità nel settore edilizio.

Tra le strategie adottate, spiccano misure di raffrescamento passivo: l’orientamento degli edifici secondo il percorso solare, l’uso di masse termiche elevate, e la presenza di mashrabiya in pietra traforata nella moschea, che favoriscono la ventilazione naturale, schermano la luce e garantiscono privacy.

Le colonnate e i frangisole degli edifici sono stati calibrati attraverso studi termici per bilanciare ombreggiamento, illuminazione naturale e riduzione del guadagno termico.

I cortili interni con vasche d’acqua funzionano come regolatori microclimatici, abbassando la temperatura di alcuni gradi grazie all’evaporazione e alla canalizzazione dell’aria fresca nelle zone comuni.

Un altro punto di forza è la selezione dei materiali: circa 26.000 m² di pietra calcarea omanita, calcestruzzo chiaro (off-white concrete) e legni duri come la quercia sono stati scelti per la loro durabilità, simbolismo religioso e disponibilità locale.

L’uso di materiali locali ha inoltre ridotto l’impatto del trasporto. Tutti gli impianti di illuminazione sono a basso consumo energetico, con un sistema temporizzato che regola la luce serale per evitare l’inquinamento luminoso.

Il paesaggio gioca un ruolo cruciale nella sostenibilità ambientale e culturale del complesso. Oltre 430 alberi e specie desertiche – tra cui acacie, palme da dattero e alberi di ghaf (il simbolo nazionale degli Emirati) – sono stati piantati per garantire ombreggiamento e bassa domanda irrigua.

Ogni luogo di culto è rappresentato da un albero di agrumi specifico nel proprio cortile, arancio per la sinagoga, limone per la chiesa, lime per la moschea, mentre un ulivo centenario, simbolo di pace, è collocato al centro del Forum condiviso.

Nonostante questi sforzi, il progetto non integra tecnologie rigenerative avanzate, come impianti fotovoltaici o sistemi per il riciclo delle acque grigie, che lo collocherebbero tra gli esempi di architettura climatica di nuova generazione.

In un contesto desertico soggetto a stress idrico e termico, la mancanza di soluzioni ad alta efficienza può essere letta come un’occasione mancata.

Tuttavia, il progetto getta le basi per una pedagogia ambientale implicita, offrendo un modello replicabile che potrebbe essere evoluto con l’introduzione di tecnologie più avanzate in una fase successiva.

In ultima analisi, la sostenibilità dell’Abrahamic Family House si gioca su due piani complementari: quello simbolico, in cui l’architettura stessa diventa messaggio etico e spirituale; e quello materiale, che richiede però un investimento costante per aggiornarsi, coinvolgere le comunità nella gestione delle risorse e trasformare l’edificio in un esempio attivo di responsabilità ambientale condivisa.

Educazione e attivazione civica il potenziale inespresso

Una delle dimensioni più sottovalutate ma cruciali di The Abrahamic Family House è la valenza formativa che questo spazio può assumere per le generazioni future.

In un’epoca in cui l’istruzione tende a settorializzare saperi e culture, proporre luoghi educativi interreligiosi e inter-etnici può contribuire concretamente a generare una cittadinanza più empatica e globale.

Non si tratta solo di visitare una moschea o una sinagoga come atto simbolico, ma di imparare a condividere spazi, linguaggi e pratiche anche laddove esse divergano.

La costruzione di una cultura del pluralismo non avviene solo per trasmissione verticale, ma attraverso esperienze immersive, dove le differenze non siano negate né esotizzate, bensì riconosciute nella loro complessità.

Nel lungo termine, l’impatto più profondo di questo complesso potrebbe avvenire fuori dai riflettori, in contesti scolastici, percorsi di formazione per insegnanti, programmi universitari e workshop civici.

L’architettura può essere un medium potente di pedagogia sociale, se accompagnata da una governance trasparente e multidisciplinare, capace di coniugare teologia, pedagogia, urbanistica e gestione culturale.

Il dialogo non può essere solo raccontato: deve essere agito, quotidianamente, da persone reali. La vera sfida sarà dunque quella di passare dalla retorica della tolleranza alla sua concreta istituzionalizzazione, anche a costo di accogliere conflitti e differenze.

Confronto necessario modelli simili nel mondo

The Abrahamic Family House non è l’unico progetto ad aver affrontato il tema del dialogo tra le tre religioni monoteiste. In Europa, Israele e Stati Uniti esistono esperienze analoghe, nate anche prima nella riflessione e nella progettazione, sebbene spesso meno monumentali.

È il caso della House of One a Berlino: un progetto ancora in costruzione, ma avviato già dal 2011 grazie all’iniziativa congiunta di un imam, un rabbino e un pastore protestante.

Fin dalle sue fasi iniziali, si è distinto per un approccio partecipativo dal basso, con il coinvolgimento diretto delle comunità religiose, il sostegno pubblico e una campagna di crowdfunding internazionale.

In Israele, il villaggio di Neve Shalom/Wahat al-Salam (Oasi di Pace) rappresenta un esempio unico di convivenza quotidiana tra famiglie ebree, musulmane e cristiane.

Fondato negli anni ’70, ospita una comunità mista che condivide la vita civile e promuove il dialogo non solo attraverso simboli, ma attraverso relazioni sociali concrete, scuole bilingue, programmi educativi e una governance condivisa.

È un laboratorio vivente di coesistenza reale, più che un’architettura della rappresentazione.

Altro esempio interessante arriva dal Mit di Cambridge, dove la Mit Chapel, progettata da Eero Saarinen nel 1955, è oggi uno spazio interreligioso.

Pur nata come cappella cristiana, accoglie riti islamici, ebraici, buddhisti e incontri laici. L’architettura essenziale, priva di simboli, favorisce la coesistenza concreta.

A differenza del modello emiratino, qui il dialogo nasce dall’uso condiviso di uno spazio neutro, più che da forme monumentali.

Rispetto a questi modelli, The Abrahamic Family House si configura come una struttura top-down, fortemente voluta dall’élite politica e religiosa emiratina.

Ciò ne limita, almeno inizialmente, la capacità di sviluppare dinamiche di partecipazione attiva e bottom-up, rischiando di rimanere una vetrina esemplare più che un organismo vivo.

Questo non invalida la validità del progetto, ma ne evidenzia una sfida cruciale: passare da un gesto architettonico spettacolare a un ecosistema sociale duraturo, dove le comunità si sentano realmente rappresentate e coinvolte.

Rischio greenwashing spirituale e opportunità per la progettazione relazionale

In un’epoca in cui il greenwashing è ormai un tema noto anche nel dibattito architettonico, è lecito chiedersi se non sia emerso un nuovo rischio: quello del greenwashing spirituale.

In altre parole, utilizzare la sostenibilità, la pace o il pluralismo come etichetta estetica e comunicativa, senza affrontare le contraddizioni strutturali dei contesti in cui tali progetti prendono forma.

Nel caso specifico, la narrazione pubblica del progetto insiste su inclusione, diversità, dialogo, ma senza affrontare il fatto che le religioni rappresentate non godono di pari status giuridico o sociale negli Emirati Arabi Uniti.

Le celebrazioni ufficiali, gli incontri con le autorità religiose internazionali e le cerimonie pubbliche rischiano di trasformare lo spazio sacro in palcoscenico, riducendo la spiritualità a performance istituzionale.

Non è un’accusa, ma un invito alla vigilanza: se davvero The Abrahamic Family House vuole essere uno spazio per la pace, deve accettare di ospitare anche il conflitto, il dissenso, la memoria dolorosa, e non solo il consenso celebrativo.

Nonostante i rischi, il progetto offre un fertile terreno per esplorare nuove pratiche di progettazione relazionale, cioè orientate non solo all’oggetto architettonico, ma alla costruzione di relazioni durature tra le persone che abitano lo spazio.

Questo richiede un ripensamento profondo del ruolo dell’architetto: non più solo autore di forme e funzioni, ma facilitatore di processi, mediatore tra istanze culturali, sociali, simboliche. Un’architettura che ascolta, più che imporsi. Un progetto aperto, più che chiuso.

Perché questo accada, servono meccanismi istituzionali nuovi: board consultivi interreligiosi, tavoli di co-gestione, strumenti di feedback e auto-valutazione. Serve, soprattutto, tempo. La cultura del dialogo non si progetta in pochi mesi né si inaugura con una cerimonia: si coltiva quotidianamente, attraverso cura, fiducia e perseveranza.

Un’utopia fragile ma necessaria

The Abrahamic Family House è un’opera ambiziosa, complessa, e sotto molti aspetti straordinaria. Costruisce fisicamente ciò che molte diplomazie non riescono nemmeno a dichiarare: la possibilità di coesistenza pacifica tra fedi, culture e storie diverse.

È al tempo stesso un’icona e un’ipotesi: icona di un mondo che vorrebbe superare il sospetto e la divisione, ipotesi di un nuovo modo di fare architettura sociale e culturale.

Ma è anche un’utopia fragile, che rischia di restare superficiale se non sarà alimentata da pratiche reali, partecipazione collettiva e coerenza politica.

Qui la vera sostenibilità non è quella dei materiali, ma dei valori messi in pratica. E questo richiede una manutenzione costante, non solo tecnica ma etica.

The Abrahamic Family House non è un punto d’arrivo, ma un inizio incerto e necessario. È uno spazio ambizioso che ci sfida a pensare l’architettura come strumento di coesione e trasformazione, ben oltre la funzionalità o la bellezza.

È una struttura che può educare, guarire, ispirare, ma solo se saprà evolversi da monumento a processo.

In un mondo segnato da polarizzazioni religiose, tensioni identitarie e crisi ambientali, luoghi come questo hanno un potenziale raro: mostrare che la convivenza è possibile, ma non garantita, che richiede impegno quotidiano e pratiche strutturate, non solo intenzioni.

Progetti come The Abrahamic Family House sono fragili proprio perché visionari. Ma è in questa fragilità che risiede la loro forza: non come risposte definitive, ma come domande urgenti incarnate nello spazio.

di Simona Azzali

La scheda

Nome: The Abrahamic Family House

Luogo: Saadiyat Cultural District, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti

Studio Architettura: Adjaye Associates

Committente: Higher Committee of Human Fraternity

Apertura: Febbraio 2023

Funzioni: Luoghi di culto, biblioteca, forum, giardino

Caratteristiche: Orientamento liturgico, sostenibilità passiva, accessibilità interreligiosa

Start of Design Services: 5 August 2019

Public Project Announcement: September 2019

Groundbreaking: December 2020

Inauguration: 16 February 2023

Public Opening: 1 March 2023

Team di Progetto: Adjaye Associates, Design Architect, Landscape Architect, Interior Designer Zublin Construction, General Contractor Maynard, Signage / Wayfinding Consultant Arcadis, Client Project Manager

Dimensione: 6,500 sqm / 70,000 sqft Gfa.

Luoghi di culto: ciascuno degli edifici è un volume cubico che misura 30x30x30 metri. I cortili interni di ciascun edificio misurano: moschea 1.322 m²; chiesa 1.170 m²; sinagoga 1.110 m²

Numero posti per i fedeli: moschea, 322 posti per la preghiera; chiesa, 300 posti a sedere; Sinagoga, 200 posti a sedere